*Foto di Rita Abrardi

Lingua Italiana e scuola. Non è stato sempre tutto come oggi (o forse sì).

Nel 1965, in una lettera al «Giornale del mattino», Don Lorenzo Milani – allora poco più che quarantenne e attivo nella scuola popolare che aveva allestito a Barbiana, borgo sperduto vicino a Firenze – scriveva: «chiamo uomo chi è padrone della sua lingua».

Negli anni Sessanta in Italia si doveva fare i conti con una scuola linguisticamente mista, in cui l’Italiano veniva imposto secondo i paradigmi della grammatica standard a chi era cresciuto immerso dalla testa ai piedi in un contesto di parole e contenuti diversi: il dialetto. È difficile immaginarlo oggi, ma per molti, allora, l’Italiano non era che una lingua straniera, a cui la scuola però, chiedeva di avvicinarsi non attraverso una lenta correzione della coloritura dialettale, ma per mezzo di un’imposizione dall’alto che finiva, molto spesso, per distinguere, all’interno dall’élite studentesca dei parlanti-nativi italiani, i somari, espulsi o in fuga dalla scuola (il cui obbligo, nel 1962, era stato alzato a 14 anni).

Uno di questi studenti “manchevoli” scrisse:

«Bisognerebbe intendersi su cosa sia lingua corretta. Le lingue le creano i poveri e poi seguitano a rinnovarle all’infinito. I ricchi le cristallizzano per poter sfottere chi non parla come loro. O per bocciarlo.

Voi dite che Pierino del dottore scrive bene. Per forza, parla come voi. […]

Invece la lingua che parla e scrive Gianni è quella del suo babbo. Quando Gianni era piccino chiamava la radio lalla. E il babbo serio: “Non si dice lalla, si dice aradio”.

Ora, se è possibile, è bene che Gianni impari a dire anche radio. La vostra lingua potrebbe fargli comodo. Ma intanto non potete cacciarlo dalla scuola.»

La voce di queste parole è quella di un imprecisato ragazzo della scuola di Barbiana, che parla coralmente a nome anche dei suoi compagni di classe. Il testo è Lettera a una professoressa, a cura proprio di Don Lorenzo Milani, che si pose a difesa del diritto dei bambini figli di operai e contadini (che per la prima volta accedevano alle Scuole Medie) di “possedere la lingua”, per essere padroni del proprio pensiero e capaci di rapportarsi a quello degli altri. Non è l’unico: in questi stessi anni è attivo, tra il sottoproletariato romano, Don Roberto Sardelli; i suoi alunni denunciano: «Finché ci sarà uno che conosce 2000 parole e un altro che ne conosce 200, questi sarà oppresso dal primo. La parola ci fa uguali».

Milani e Sardelli costituirono uno scandalo nella scuola del tempo, pionieri di un modo di pensare il diritto ad essere uomo tramite la lingua che molto ci insegna anche oggi. Oggi che, in non pochi istituti, la studio della Lingua Italiana sembra da ridimensionare a favore delle materie più “professionalizzanti”; oggi che la presenza di nuove minoranze linguistiche – straniere di prima o seconda generazione – ci mettono di fronte alla sfida di insegnare una lingua che sia strumento di integrazione e acquisizione di un potere comunicativo che è la base di ogni relazione.

C’è chi, non troppi anni fa, ha dovuto lottare per poter accedere alla lingua comune, nel rispetto delle proprie peculiarità (fonte di ricchezza che il dialetto, dove si conserva, ancora oggi ha). Qualcuno allora aveva capito il potere anti-reazionario insito nel “dare la lingua” a tutti, anche ai «poveri», perché potessero avere i mezzi per far parlare la propria umanità: «i signori ai poveri possono dare una cosa sola: la lingua cioè il mezzo d’espressione. Lo sanno da sé i poveri cosa dovranno scrivere».

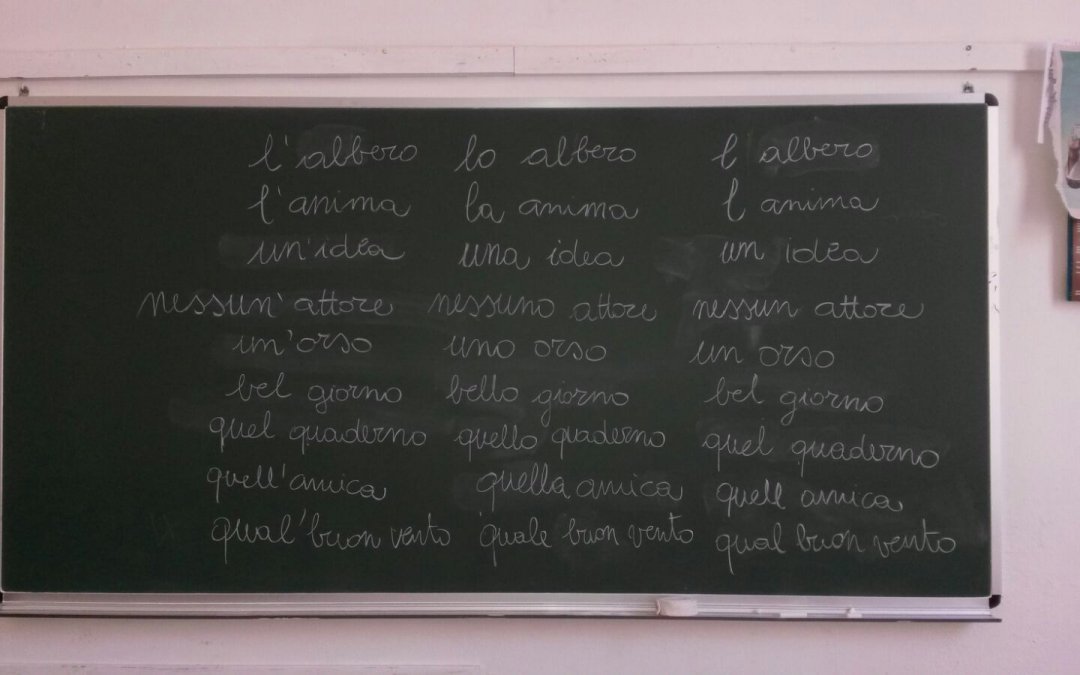

Anacronistico parlare di poveri e ricchi nella scuola di oggi? No, tutt’altro: una giovane studentessa, non molto tempo fa, mi ha detto: «so bene – me lo dicono tutti – che frequento la scuola peggiore della città»; e nei suoi occhi c’era quello che non deve esserci negli occhi di una quattordicenne: la rassegnazione di fronte alla debolezza delle proprie prospettive. Ma, di fronte ad una lavagna ricamata di grammatica italiana, gli occhi si accendevano di curiosità.

Possedere la lingua è il primo passo. Poi si saprà dare un nome a quelli successivi.