13 Marzo 2022 | Vorrei, quindi scrivo

La disuguaglianza di genere è un argomento molto importante e da non sottovalutare: cercare di ridurre il gender gap è fondamentale non solo per ragioni etiche, ma anche perché l’esclusione sociale può portare a una riduzione generale del welfare di un paese.

Secondo il World Economic Forum’s Global Gender Gap Report, il gap tra generi è ancora molto largo. Il Global Gender Gap Index è un benchmark che traccia l’evoluzione delle differenze tra uomini e donne e tiene conto, nel tempo, del progresso verso la chiusura di questo gap. L’indice lavora secondo quattro dimensioni chiave: la partecipazione e le opportunità economiche, l’educazione, la salute, e il potere politico di un individuo (Economic Participation and Opportunity, Educational Attainment, Health and Survival, Political Empowerment). Globalmente, la distanza media che è stata completata per raggiungere la parità è al 68%, addirittura meno rispetto al 2020. Questi risultati sono per spiegati con il declino delle misure sociali di molte nazioni, soprattutto quelle in via di sviluppo. Da ora in poi serviranno circa 135.6 anni per chiudere il gap in tutto il mondo.

Questi dati mettono i brividi, i gap più sostanziosi rimangono quelli in potere politico, chiuso solo al 22%, e quello in partecipazione e opportunità economica, chiuso al 58%: effettivamente pochissime donne sono in politica e i numeri sono molto bassi anche considerando posizioni manageriali e professionali ad alto livello. Inoltre, la strada per il raggiungimento di un pari ed equo stipendio è ancora molto lunga.

Il caso dell’India

Come già accennato, questo scarto tende a peggiorare se consideriamo paesi in via di sviluppo in cui la povertà, l’analfabetismo e la completa mancanza di risorse e aiuti (sia sociali che economici), non migliora la posizione della donna. Inoltre, molte civiltà fondano le proprie origini su tradizioni e culture che hanno sempre discriminato la figura femminile, svalutandola e mettendola da parte.

Ad esempio, l’India è un paese caratterizzato da una lunga e radicata discriminazione sociale che è originata dalle antiche tradizioni dei matrimoni combinati e dal fatto che la società sia strutturata in caste. L’India presenta spesso dati statistici e indicatori economici e sociali molto più bassi rispetto a quelli di altri paesi in via di sviluppo con caratteristiche simili, come ad esempio il livello di reddito pro-capite, il tasso di mortalità, la malnutrizione, l’uso di contraccettivi, la fertilità etc.

Dopo aver dichiarato la propria indipendenza nel 1947, l’India ha adottato un sistema democratico di governo molto simile a quello del sistema parlamentare britannico. Questo radicale cambiamento avrebbe dovuto giovare alle condizioni della donna, garantendo eque opportunità lavorative e gli stessi diritti. Eppure, questo non è stato il caso, e la seguente tabella mostra diverse statistiche riguardanti le disuguaglianze della nazione:

| World development indicators (2019) |

Male |

Female |

|

Labor force participation rate (% of population aged 15+, national estimate)

|

75.8

|

26.2

|

| Labor force with advanced education (% of working age population with advanced education) |

80.99

|

30.57

|

| Educational attainment at least primary (% of population 25+ years) |

85.04

|

78.8

|

| Educational attainment upper secondary (% of population 25+ years) |

41.6

|

34.6

|

| Literacy rate (% of population) |

84.7

|

70.3

|

| Median gross hourly salary (₹) |

242.49

|

196.3

|

Source: own elaboration based on data retrieved from Gender Statistics database (The World Bank), Monster Salary Index (MSI) published in March 2019 and the National Statistical Office (NSO)

Infatti, l’India si classifica 140esima tra 156 paesi nel World Economic Forum’s Global Gender Gap Report 2021, diventando la terza peggiore performer in Asia del Sud.

Uno dei più grandi problemi che contribuiscono a questa persistente disparità è la sotto rappresentazione delle donne in politica, a livello nazionale o locale, a causa di norme culturali, barriere politiche e discriminazioni.

Nel 1971, un comitato sulla condizione delle donne è stato nominato per analizzare ed esaminare la loro posizione nelle opportunità politiche. Il rapporto del comitato, intitolato Towards Equality e pubblicato nel 1974, concludeva che l’impatto delle donne in politica era marginale anche se numericamente erano la minoranza più numerosa: il comitato ha proposto che ogni partito politico stabilisse una quota per le candidate come misura correttiva.

Nel 1992, il 73° emendamento costituzionale indiano ha imposto un decentramento di vasta portata istituendo un sistema di consigli a tre livelli: di distretto, di blocco e di villaggio. A livello di villaggi, i gram panchayat (GP) rappresentano il livello più basso del governo locale, composto da un presidente (pradhan o sarpanch) e dai membri del consiglio eletti dai rioni del panchayat. Le responsabilità del gram panchayat includono: la fornitura di servizi pubblici in materia di sanità, istruzione, acqua potabile e strade; fissare le tariffe e amministrare le tasse locali; l’amministrazione, la formulazione e l’attuazione di piani di sviluppo locale; la selezione dei beneficiari e l’attuazione dei programmi sociali ed economici sponsorizzati dal governo centrale. Le assemblee regolari (gram sabhas) di tutti gli elettori nel GP hanno lo scopo di monitorare le prestazioni e aumentare la responsabilità.

Inoltre, l’emendamento prevedeva che un terzo dei seggi in tutti i consigli del Panchayat, così come un terzo delle posizioni di Pradhan, dovesse essere riservato alle donne, le così dette quote rosa. La prenotazione è stata assegnata casualmente tra i villaggi.

Le quote rosa: una via di cambiamento?

In un articolo pubblicato dal Journal of Development Studies (giugno 2011), tre ricercatori hanno analizzato come questa politica di quote rosa ha impattato sui risultati politici di questi consigli di villaggio. I dati utilizzati provenivano da un’indagine rappresentativa a livello nazionale di 233 villaggi nell’India rurale, condotta nel 2007 dal National Council of Applied Economics.

Il set di dati contiene informazioni relative alle diverse caratteristiche del villaggio e alle caratteristiche relative al nucleo familiare di ciascun intervistato. Ogni membro della famiglia di età pari o superiore a 16 anni ha fornito le seguenti informazioni: informazioni personali (quali sesso, età, istruzione, casta, matrimonio, religione…); la sua opinione personale sulla performance del panchayat alla data attuale (2007); la frequenza e natura della sua partecipazione alle riunioni di gram sabha; la sua disponibilità a contribuire ai beni pubblici.

La variabile esplicativa di interesse, ovvero quella che è stata utilizzata per poter poi valutare l’introduzione delle quote rosa, è lo stato di prenotazione di ciascun villaggio, quindi se nel villaggio è stata imposta (reserved village) o meno (unreserved village) la prenotazione femminile durante le ultime tre elezioni. Questo è molto importante per poter fare un’analisi precisa, confrontando villaggi in cui le donne avevano diritto di partecipare alle riunioni e alla vita politica, e villaggi in cui il ruolo femminile in politica è rimasto emarginato.

La letteratura sulle quote di genere non è unanime. Da un lato i ricercatori ritenevano che l’attuazione del potenziamento politico femminile potesse garantire un migliore sviluppo e aumentare l’utilizzo del potenziale umano della società; come? Dando più voce alle donne, portando a un aumento delle segnalazioni di reati e una maggiore resistenza alla violenza, fornendo maggiori investimenti in sanità e istruzione e garantendo maggiori sforzi per attuare riforme fondiarie redistributive e una legislazione successoria favorevole alle donne con meno corruzione.

D’altra parte, i critici osservano che tali misure possono portare in carica individui con meno esperienza e qualifiche e che potrebbero essere facilmente manipolati dalle élite tradizionali (ad esempio le donne potrebbero venir costrette a fare determinate cose dai mariti o dalla famiglia).

Il contributo degli autori dell’articolo a questa letteratura consiste nell’analizzare se la prenotazione femminile nei villaggi ha impatti positivi o negativi sulla comunità locale, in particolare misurando il suo effetto su diverse variabili di esito, come la percezione degli elettori sul livello di trasparenza e responsabilità del consiglio, la disponibilità dell’elettore a partecipare alle riunioni e a contribuire ai beni pubblici.

I risultati trovati sono molto interessanti. Gli autori hanno notato che nei villaggi riservati, quindi quelli con le quote rosa, c’è stato un netto miglioramento sotto tanti punti di vista.

Innanzitutto, secondo gli elettori, avere una donna al potere aumenta la facilità con cui possono essere risolti i problemi locali e un miglioramento per quanto riguarda la corruzione e la responsabilità dei funzionari per i loro compiti. Inoltre, avere più donne in politica ha portato l’aumento del tasso di partecipazione e presenza agli incontri, consentendo anche alle donne, fino ad allora escluse, di poter esprimere la propria opinione e di diventare sempre più sicure di sé e indipendenti.

Infine, gli autori hanno notato più volontà da parte dei membri del villaggio nel contribuire economicamente ad alcuni beni pubblici, come l’acqua, le strade, la corrente elettrica e gli investimenti in sanità, salute ed educazione. Queste donazioni hanno permesso di migliorare le condizioni di vita dei villaggi, fornendo maggiori risorse e qualità dei servizi.

Dall’analisi è anche emerso che, per ottenere i benefici dell’inserimento delle quote rosa, c’è bisogno di tempo. Bisogna permettere alle donne di imparare a sfruttare le opportunità per far sentire la propria voce. Questo processo di apprendimento è qualcosa che avviene su orizzonti più lunghi: da un lato le donne necessitano di tempo per imparare e farsi rispettare, dall’altro lato gli uomini hanno bisogno di tempo per abituarsi ad avere una figura femminile al comando.

Si può quindi concludere che, nel complesso, la riserva femminile ha avuto un impatto positivo sugli esiti politici dei consigli dei villaggi rurali. Le quote rosa aumentano il livello e la qualità della partecipazione ai processi politici, della capacità di chiedere conto ai funzionari locali e della volontà degli individui di contribuire a diversi tipi di beni pubblici.

Questo è sicuramente un bene per la società, è importante che ci si renda conto dell’importanza dell’inclusione. Visti i risultati della ricerca, è evidente che sarà impossibile raggiungere risultati positivi nel breve periodo, ma che permettendo alle donne di farsi valere, di partecipare e di poter contribuire alle dinamiche della società, nel lungo termine le condizioni di vita non possono che migliorare, sia da un punto di vista sociale, che politico, che economico.

8 Marzo 2022 | Vorrei, quindi scrivo

Tentativi di cambiamento

La scarsa propensione al cambiamento che caratterizza le istituzioni, si riflette nella lentezza con cui processi come la femminilizzazione del mercato del lavoro e la defamilizzazione del sistema di welfare si stanno instaurando nelle politiche italiane: «come emerso dalle testimonianze raccolte tramite i programmi territoriali […] molte donne in Italia una volta rimaste incinte hanno subito discriminazioni sul lavoro, oppure fanno fatica insieme ai loro compagni a usufruire dei diritti e delle tutele previste una volta che si ha un figlio» (Save the children, 2020).

Tutto ciò, però, non significa che questi cambiamenti non stiano avvenendo. Il Decreto Rilancio in risposta all’emergenza Coronavirus, per esempio, ha previsto due forme di sostegno per i genitori lavoratori con figli piccoli (ad integrazione di quanto già previsto dal Decreto Cura Italia): il congedo parentale straordinario (utilizzato, però, per lo più da donne) e il bonus baby-sitter (che, oltre a dare la possibilità alle madri di famiglia di lavorare, crea, effettivamente, posti di lavoro per lo più per la popolazione femminile – generalmente considerata più “portata” per questo genere di occupazione – relegandola, però, ancora una volta, all’ambito della cura). C’è da chiedersi, comunque, se fosse necessaria una situazione di crisi pandemica per affrontare la questione parentale e fornire strumenti alle famiglie al fine di affrancare le donne – seppur con dei limiti – dal dovere di cura familiare.

Tutto ciò, però, non significa che questi cambiamenti non stiano avvenendo. Il Decreto Rilancio in risposta all’emergenza Coronavirus, per esempio, ha previsto due forme di sostegno per i genitori lavoratori con figli piccoli (ad integrazione di quanto già previsto dal Decreto Cura Italia): il congedo parentale straordinario (utilizzato, però, per lo più da donne) e il bonus baby-sitter (che, oltre a dare la possibilità alle madri di famiglia di lavorare, crea, effettivamente, posti di lavoro per lo più per la popolazione femminile – generalmente considerata più “portata” per questo genere di occupazione – relegandola, però, ancora una volta, all’ambito della cura). C’è da chiedersi, comunque, se fosse necessaria una situazione di crisi pandemica per affrontare la questione parentale e fornire strumenti alle famiglie al fine di affrancare le donne – seppur con dei limiti – dal dovere di cura familiare.

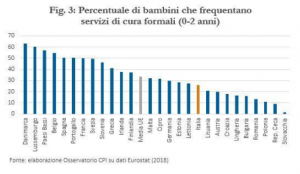

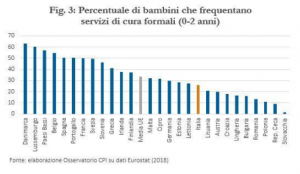

I servizi per la prima infanzia restano il pilastro delle politiche per l’occupazione femminile: il concetto di work-life balance prende vita dall’esigenza di sollevare le donne dal lavoro di cura di cui si fanno carico in modo nettamente sproporzionato rispetto agli uomini. Solo alla fine del 2020, a causa della pandemia, si sono persi 101 mila posti di lavoro, di cui 99 mila erano occupati da donne. «A fronte dello standard europeo fissato a Barcellona, che prevedeva il raggiungimento entro il 2010 del 33% dei bambini di età inferiore a 3 anni iscritti a un servizio di cura dell’infanzia formale, solo alcuni Stati membri lo hanno raggiunto: nel 2018 in Danimarca la maggior parte dei bambini al di sotto dei 3 anni era iscritto a un servizio di cura per l’infanzia a tempo pieno (63%)», seguita dal Portogallo (50%) e dalla Slovenia (46%). In Italia siamo sotto il 30%.

I servizi per la prima infanzia restano il pilastro delle politiche per l’occupazione femminile: il concetto di work-life balance prende vita dall’esigenza di sollevare le donne dal lavoro di cura di cui si fanno carico in modo nettamente sproporzionato rispetto agli uomini. Solo alla fine del 2020, a causa della pandemia, si sono persi 101 mila posti di lavoro, di cui 99 mila erano occupati da donne. «A fronte dello standard europeo fissato a Barcellona, che prevedeva il raggiungimento entro il 2010 del 33% dei bambini di età inferiore a 3 anni iscritti a un servizio di cura dell’infanzia formale, solo alcuni Stati membri lo hanno raggiunto: nel 2018 in Danimarca la maggior parte dei bambini al di sotto dei 3 anni era iscritto a un servizio di cura per l’infanzia a tempo pieno (63%)», seguita dal Portogallo (50%) e dalla Slovenia (46%). In Italia siamo sotto il 30%.

Nonostante l’incremento dei posti nei nidi e dei servizi integrativi per la prima infanzia (evidenziato da un’indagine Istat del 2021 sui dati dell’anno educativo 2019/2020), l’Italia è ancora lontana dagli obiettivi europei, soprattutto a causa del gap tra il Nord e il Sud del Paese: a livello nazionale c’è stato un incremento dei posti nelle strutture dell’1,5%, solo al Sud addirittura del 4,9% rispetto all’anno 2018/2019, con un aumento del +0,6% della spesa dei comuni per i servizi educativi. Nonostante ciò, però, sono il 26,9% i posti nei servizi educativi per 100 bambini residenti sotto i 3 anni, ancora al di sotto del target dell’Unione. L’indagine campionaria europea del 2019 sui redditi e le condizioni di vita delle famiglie, evidenzia, inoltre, come «la situazione lavorativa della madre abbia un peso determinante per l’accesso ai nidi: le famiglie in cui la madre lavora usufruiscono per il 32,4% del nido, contro il 15,1% delle famiglie in cui solo il padre è occupato: i nuclei in cui lavora un solo genitore, infatti, possono avere difficoltà ad accedere ai nidi privati, per l’onerosità delle rette, e ai nidi pubblici per i criteri di accesso applicati dai comuni».

però, sono il 26,9% i posti nei servizi educativi per 100 bambini residenti sotto i 3 anni, ancora al di sotto del target dell’Unione. L’indagine campionaria europea del 2019 sui redditi e le condizioni di vita delle famiglie, evidenzia, inoltre, come «la situazione lavorativa della madre abbia un peso determinante per l’accesso ai nidi: le famiglie in cui la madre lavora usufruiscono per il 32,4% del nido, contro il 15,1% delle famiglie in cui solo il padre è occupato: i nuclei in cui lavora un solo genitore, infatti, possono avere difficoltà ad accedere ai nidi privati, per l’onerosità delle rette, e ai nidi pubblici per i criteri di accesso applicati dai comuni».

Nonostante le difficoltà, quindi, esistono iniziative statali finalizzate alla defamilizzazione del sistema: l’aumento dei posti in strutture per la prima infanzia è sicuramente un elemento fondamentale per permettere una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma, insieme alle riforme dei congedi parentali, non è sufficiente a sradicare il pregiudizio che porta a delegare alla donna la gestione della cura, a causa della componente fortemente familiare e assistenziale del welfare italiano e mediterraneo.

Riflessioni

Il patriarcato è un’istituzione, e come tale è resistente al cambiamento: questo è evidente nella difficoltà del welfare mediterraneo ad assecondare le trasformazioni della femminilizzazione del mercato del lavoro e della defamilizzazione del sistema.

Alla luce di dati oggettivi circa il radicamento di pregiudizi patriarcali e l’inadeguatezza italiana nel produrre politiche che favoriscano l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro, per produrre un cambiamento è quindi necessario agire non solo dall’esterno, con decreti e disegni di legge o politiche per il lavoro (attive o passive che siano), ma lavorare dall’interno per abbattere un’istituzione scientificamente e culturalmente obsoleta. Il patriarcato non produce semplicemente discriminazione e pregiudizi di sorta, ma una vera e propria inefficienza sistemica nell’assecondare le richieste legittime delle donne, trattate come se fossero una minoranza nel Paese.

Questa mancanza va sopperita a partire da un’educazione alla parità, che si parli di diritti o di opportunità, e non da un goffo tentativo di nascondere un’istituzione patriarcale con iniziative superficiali e insufficienti, come le quote rosa, che, per quanto possano creare posti di lavoro per le donne in ambienti prevalentemente maschili, non potranno mai sostituire una sana meritocrazia, a cui anche le donne hanno diritto e con cui sarebbero perfettamente in grado di confrontarsi, al di là di qualunque caratterizzazione negativa di sorta.

5 Marzo 2022 | Vorrei, quindi scrivo

Il patriarcato, nel tempo, ha assunto il ruolo di una vera e propria istituzione nascosta, in grado di influenzare le politiche degli Stati e la situazione lavorativa delle donne in maniera significativa: durante i secoli ha dimostrato sempre di resistere a qualsiasi cambiamento, soprattutto per preservare gli interessi dei politici e dei decisori, spesso uomini.

Le istituzioni sono state definite da alcuni studiosi come «regole del gioco nella società»: garantiscono stabilità alla società sulla base sia di valori (prodotti storici umani) sia di «miti razionalizzati», adottati cerimonialmente dalle organizzazioni: credenze, cioè, che vengono giustificate come se fossero razionalmente fondate.

Defamilizzazione e femminilizzazione del mercato: alcuni dati

Il patriarcato, a seconda dei punti di vista, può essere considerato un costrutto radicato nella società contemporanea o un retaggio culturale in via d’estinzione, messo in crisi dai movimenti femministi e da politiche per il lavoro inclusive, affacciatesi nel panorama occupazionale in particolare con il boom economico. Qui vogliamo dimostrare che, più che un semplice retaggio culturale, il patriarcato è una vera e propria istituzione: con le sue resistenze al cambiamento, è stato capace non solo di coltivare pregiudizi di genere, ma anche di ritardare la femminilizzazione del mercato del lavoro e la defamilizzazione del sistema di welfare mediterraneo, ostacolando, di riflesso, l’emancipazione femminile dai doveri familiari. La defamilizzazione e la femminilizzazione del mercato del lavoro vanno di pari passo: la defamilizzazione del sistema di welfare consiste nella presa in carico da parte dello Stato di doveri prima relegati alle famiglie (per lo più alle figure della madre e dei nonni) di cura e gestione dei figli. Con l’aumento dell’età pensionabile e, allo stesso tempo, dell’età in cui una donna si sente pronta a mettere al mondo un figlio (con il conseguente invecchiamento dei nonni e l’impossibilità, da parte loro, di badare ai nipoti), la necessità di questa transizione da famiglia a Stato (con la creazione di posti negli asili nido e incentivi per l’assunzione di una babysitter) si fa sempre più urgente.

I dati mostrano una sensibile difficoltà da parte dello Stato italiano a stare al passo con i target europei relativi ai servizi di cura infantile; queste difficoltà sono ammortizzate dalle famiglie, su cui grava la maggior parte dei compiti di assistenza e cura, relegati, nella stragrande maggioranza dei casi, alla componente femminile del nucleo.

I dati mostrano una sensibile difficoltà da parte dello Stato italiano a stare al passo con i target europei relativi ai servizi di cura infantile; queste difficoltà sono ammortizzate dalle famiglie, su cui grava la maggior parte dei compiti di assistenza e cura, relegati, nella stragrande maggioranza dei casi, alla componente femminile del nucleo.

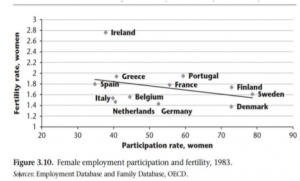

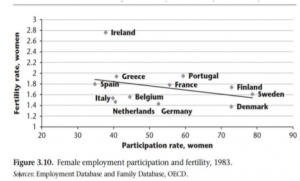

Iniziative per affrancare le donne dal dovere di cura a cui la storia le ha condannate esistono, ma, fino ad oggi, sono emerse per lo più in situazioni di crisi, senza dare vita ad una vera e propria parità di genere o stringere significativamente il divario occupazionale che vede un’alta percentuale di donne disoccupate o con contratti part time. All’aumentare dell’occupazione femminile, in Italia, diminuisce il tasso di fertilità, perché una donna che lavora non è libera di scegliere tra famiglia e carriera, ma, molto spesso, questa decisione è obbligata dalla mancanza di assistenza e accessibilità alle strutture di servizi di cura infantile formali. Questo gap porta con sé un andamento opposto rispetto a quello che caratterizza i paesi scandinavi, il cui sistema di welfare è, invece, di tipo redistributivo.

Già negli anni ’80, mentre i paesi scandinavi vedevano un alto livello di femminilizzazione del mercato e defamilizzazione del sistema di welfare (welfare di tipo redistributivo, un modello universalistico di assistenza basato sui diritti di cittadinanza e non sul tipo di impiego), nei paesi mediterranei questo non accadeva: in Svezia, nonostante le donne lavorassero molto più che in Italia, il tasso di fertilità era leggermente superiore, e la nascita di bambini, unita alla defamilizzazione del sistema, ha richiesto interventi statali multilivello, volti a permettere una continuità di carriera alle donne al di là dei servizi di cura familiare.

Già negli anni ’80, mentre i paesi scandinavi vedevano un alto livello di femminilizzazione del mercato e defamilizzazione del sistema di welfare (welfare di tipo redistributivo, un modello universalistico di assistenza basato sui diritti di cittadinanza e non sul tipo di impiego), nei paesi mediterranei questo non accadeva: in Svezia, nonostante le donne lavorassero molto più che in Italia, il tasso di fertilità era leggermente superiore, e la nascita di bambini, unita alla defamilizzazione del sistema, ha richiesto interventi statali multilivello, volti a permettere una continuità di carriera alle donne al di là dei servizi di cura familiare.

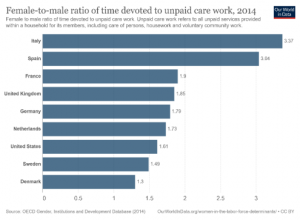

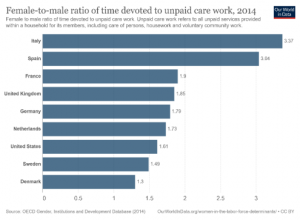

Rispetto alla distribuzione del lavoro di cura tra uomini e donne nei diversi paesi – in base ai dati OCSE relativi al 2014 – in Italia e Spagna le donne dedicherebbero tre volte più tempo degli uomini alla famiglia, ai lavori domestici e al volontariato, mentre in Svezia questo valore si dimezza.

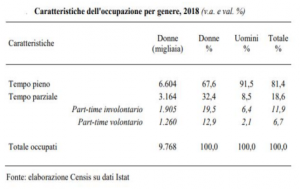

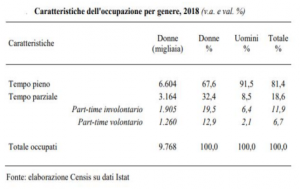

Nel caso italiano, un aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro porta con sé necessariamente un abbassamento del tasso di fertilità: in uno Stato influenzato dal cattolicesimo «nel forgiare queste politiche, in contesti sociali peraltro imbevuti di “familismo”» e che lascia alle famiglie il ruolo di ammortizzatori sociali, alle donne rimane poca libertà di scelta circa il proprio futuro, e lavorare e formare una famiglia rappresentano, ancora oggi, due percorsi spesso incompatibili. Per questo motivo, in Italia, una donna occupata su tre ha un impiego part time, mentre nel caso degli uomini questa percentuale si riduce all’8,5% (Censis, 2019). Il lavoro a tempo parziale implica un trattamento retributivo ridotto, minori possibilità di carriera ed è destinato a tradursi, nel tempo, in una pensione più bassa, lungi, dunque, dal rappresentare una forma di emancipazione e una libera scelta, quanto, invece, una mancanza di alternative.

abbassamento del tasso di fertilità: in uno Stato influenzato dal cattolicesimo «nel forgiare queste politiche, in contesti sociali peraltro imbevuti di “familismo”» e che lascia alle famiglie il ruolo di ammortizzatori sociali, alle donne rimane poca libertà di scelta circa il proprio futuro, e lavorare e formare una famiglia rappresentano, ancora oggi, due percorsi spesso incompatibili. Per questo motivo, in Italia, una donna occupata su tre ha un impiego part time, mentre nel caso degli uomini questa percentuale si riduce all’8,5% (Censis, 2019). Il lavoro a tempo parziale implica un trattamento retributivo ridotto, minori possibilità di carriera ed è destinato a tradursi, nel tempo, in una pensione più bassa, lungi, dunque, dal rappresentare una forma di emancipazione e una libera scelta, quanto, invece, una mancanza di alternative.

La caratterizzazione negativa del femminile

Nell’ambito di una così profonda radicazione culturale, l’istituzione del patriarcato va modificata e abbattuta dall’interno: non bastano decreti e disegni di legge per migliorare le possibilità lavorative delle donne, ma è necessario un cambiamento di mentalità alla radice, fondato sull’abbattimento dei pilastri fondamentali su cui l’istituzione stessa si regge: la fiducia nella razionalità maschile e la caratterizzazione negativa del “femminile”.

Il patriarcato, nel tempo, ha assunto il ruolo di una vera e propria istituzione nascosta, in grado di influenzare le politiche degli Stati e la situazione lavorativa delle donne in maniera significativa: durante i secoli ha dimostrato sempre di resistere a qualsiasi cambiamento, soprattutto per preservare gli interessi dei politici e dei decisori, spesso uomini.

Ma che cos’è un’istituzione? Secondo alcuni studiosi, si tratta delle «regole del gioco nella società»: garantiscono stabilità alla società sulla base sia di valori (prodotti storici umani) sia di «miti razionalizzati», adottati cerimonialmente dalle organizzazioni: credenze, cioè, che vengono giustificate come se fossero razionalmente fondate. Un esempio di istituzione è il denaro: nessuno può modificare a posteriori il significato e il valore del denaro senza generare una sommossa popolare, in quanto esso, come istituzione, è stato convenzionalmente fissato nell’immaginario collettivo come valuta di scambio universalmente accettata; così anche il patriarcato, come istituzione “nascosta”, ha influenzato tanto profondamente la vita e la cultura dei popoli da poter essere difficilmente sradicato senza danni o opposizioni.

La caratterizzazione negativa del femminile ha una lunga storia alle spalle, che inizia con la filosofia greca, probabilmente con Aristotele, che nella Politica scriveva: «il maschio è per natura superiore, la femmina inferiore, l’uno comanda, l’altra è comandata». Da un certo punto di vista, quindi, la filosofia può essere considerata complice, se non colpevole, di tale caratterizzazione, avendo propagato la convinzione che la razionalità (intesa come capacità di produrre inferenze logiche valide) fosse una prerogativa maschile, escludendo in tal modo le donne dalle pratiche scientifiche e dalla sfera conoscitiva, relegandole alla dimensione emotiva e, dunque, all’ambito privato della casa e della famiglia.

Limitando la donna alla dimensione della cura sulla base di una presunta propensione naturale all’assistenza altrui, l’istituzione del patriarcato ha influenzato in maniera profonda la concezione della donna e il suo inserimento nell’ambiente lavorativo, attraverso politiche che sembrano quasi dare per dovuto il sacrificio della carriera femminile in virtù della gestione attiva dei bisogni familiari.

Un’indagine Istat del 2019 (con dati in riferimento al 2018) ha riportato che gli stereotipi sui ruoli di genere più comuni sono incarnati dal 58,8% della popolazione italiana (di 18-74 anni), e sono più diffusi al crescere dell’età (65,7% dei 60-74enni e 45,3% dei giovani) e al diminuire del livello di istruzione. I risultati di questa indagine sono significativi, perché mostrano che questi pregiudizi sono fondati su qualcosa che non può essere semplicemente un retaggio culturale: il patriarcato ha radici profonde, e come un’istituzione influenza la vita privata delle persone, ma anche la politica di un paese come l’Italia, che fonda il suo welfare prevalentemente sull’assistenza familiare.

17 Febbraio 2022 | Vorrei, quindi scrivo

Che sia stato un viaggio con gli amici piuttosto che una pizza in compagnia, oppure la semplice condivisione delle spese di famiglia, ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha avuto la necessità di tenere sotto controllo le proprie finanze. A tal fine, negli ultimi tempi, sono state sviluppate numerose applicazioni per smartphone che danno la possibilità di suddividere un qualsiasi tipo di spesa tra coloro che hanno contribuito: un metodo certamente molto efficace quanto veloce da utilizzare per riuscire a determinare l’apporto di ognuno dei partecipanti.

La realtà è ben diversa quando si tratta delle nostre finanze e risparmi. In questo caso, subentrano diverse ragioni di natura matematica e psicologica, che rendono difficile tenere sotto controllo i propri soldi. La prima categoria è la più facile da notare: spese come l’affitto, l’alimentazione e l’abbigliamento sono sicuramente indispensabili, ma ad esse vanno aggiunte le voci di spesa che rendono il nostro stile di vita più accettabile come l’istruzione, la cultura e la cura della persona. Posto che la cultura del risparmio è ben radicata in Italia, l’insieme di queste necessità ha ridotto ancora di più la quota delle entrate che abitualmente si destinava al risparmio, tant’è che nell’ultimo ventennio, tale valore si è ridotto dal 20% al 9% del proprio reddito disponibile.

Le ragioni di natura psicologica ruotano attorno alla definizione più semplice del risparmio, che prevede la rinuncia all’opportunità di spesa immediata per destinare le proprie risorse per il futuro. Questo significa costituire un salvadanaio che porterà benefici nel futuro e non nell’immediato. Per quanto possa sembrare una realtà tutt’altro che rosea, esiste qualche metodo per porre rimedio a questa situazione.

Un suggerimento proviene dalla regola del “50-20-30”, citata per la prima volta all’interno del libro “All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan”. Il volume è il risultato di vent’anni di studi in questo campo da parte della senatrice statunitense Elizabeth Warren, docente di diritto commerciale a Harvard, e da sua figlia Amelia Warren Tyagi. Secondo tale regola, il primo passo da compiere è quantificare le proprie entrate. Una volta compreso il proprio budget mensile, tale somma viene suddivisa in tre macroaree, che seguono la logica dei numeri indicati. Il 50% del budget mensile deve essere destinato alle proprie necessità personali, quali, ad esempio, cibo, affitto, abbonamenti dei mezzi pubblici. Il 30% del budget deve essere destinato invece a spese di necessità secondaria come le cene fuori, l’abbonamento in palestra piuttosto che l’abbonamento a servizi streaming come Netflix. Il restante 20% del budget può essere destinato al risparmio per il futuro. Adesso non resta che provare ad adattare questo metodo alla propria situazione, rimanendo consapevoli che si può godere delle opportunità del presente riuscendo comunque a riservare delle risorse per il proprio futuro.

5 Febbraio 2022 | Potevo farlo anch'io, Vorrei, quindi scrivo

L’idea del progetto Pietre d’inciampo (in tedesco Stolpersteine) è nata dall’artista berlinese Gunter Demnig con l’intenzione di tenere viva nelle città europee la memoria di tutti quei deportati che dai campi di concentramento non sono più tornati a casa. Si tratta di un piccolo blocco quadrato di pietra, grande quanto un sanpietrino, ricoperto di ottone lucente, posto davanti alla porta delle case in cui vivevano le vittime. Si vuole ricordare il loro nome, l’anno di nascita, il giorno e il luogo di deportazione e la data di morte. Questo tipo di informazioni intendono ridare individualità a chi si è ridotto soltanto a numero.

Ovviamente non è possibile inciamparvi davvero, poiché sono a livello della pavimentazione. Chi non le vuole vedere ci passa semplicemente sopra. Non sono invadenti. Forse è proprio questo il segreto del loro grande successo: il loro carattere discreto e modesto. Niente espedienti per richiamare l’attenzione, nessun gesto eclatante. Le pietre d’inciampo giacciono semplicemente lì come modello antitetico al memoriale monumentale.

Ma come è nato il progetto? «Ho iniziato il progetto per ricordare lo sterminio del popolo Rom nel ’94, dopo aver assistito a una cerimonia in strada per commemorare i gypsy deportati. Durante quella cerimonia venne fuori una signora a dire che non era vero che erano stati deportati. Allora decisi di rimettere le cose a posto e diedi vita a questa iniziativa. Le pietre sono prima di tutto per i parenti che altrimenti non avrebbero un posto dove piangere i loro cari morti in quegli anni. Come dice il Talmud ebraico, quando il nome di una persona è scritto, non si disperde la memoria di quell’uomo o quella donna» dice Demnig.

La prima pietra fu posata a Colonia, nel 1995. Un anno dopo a Berlino ne vennero portate altre in occasione della mostra Künstler forschen nach Auschwitz (Gli artisti esplorano Auschwitz). Da allora, è diventato il suo progetto di vita: ha posato oltre 70mila pietre in 24 Paesi Europei, sempre davanti all’ultima abitazione delle vittime dello sterminio nazista. Il suo messaggio: l’orrore non iniziò ad Auschwitz o Buchenwald, ma fra di noi. Tra i vicini che fecero finta di non vedere, tra gli amici che non trovarono il coraggio d’intervenire. L’obiettivo è quindi collegare la storia con il presente nel luogo simbolo della vita quotidiana, la loro casa. Grazie a un passaparola tanto silenzioso quanto efficace, oggi si incontrano Pietre d’Inciampo in oltre duemila città sparse in tutta Europa. In Italia, le prime Pietre furono posate a Roma nel 2010 e attualmente se ne trovano a Bolzano, Genova, Milano, Torino, Venezia e altre città. Nella provincia di Cuneo, a Dronero, l’artista tedesco ha posato cinque pietre d’inciampo dedicate a cinque cittadini droneresi arrestati il 2 gennaio 1944 e deportati nel campo di sterminio di Mauthausen dove trovarono la morte.

Il mosaico di pietre d’inciampo è diventato il più grande monumento diffuso del mondo. È una valanga inarrestabile: da una piccola iniziativa privata è nato un vasto movimento d’impegno civile che continua a crescere affinché l’indifferenza e l’odio non siano più il motore di molti di noi.

24 Gennaio 2022 | Vorrei, quindi scrivo

La new wave è un’ondata di nuovi generi e tipologie di musica pop rock che diventò popolare negli anni settanta e ottanta. Una delle protagoniste di questa corrente musicale è Patricia Lee Smith, conosciuta come Patti Smith. Cantautrice, poetessa e artista statunitense, Patti Smith è sempre stata una figura atipica e rivoluzionaria nel rock, il suo grande carisma interpretativo e la suggestiva potenza delle sue canzoni l’hanno portata a guadagnare il soprannome di “sacerdotessa del rock”.

Anche se non pubblica un album da diversi anni, Patti Smith è sempre in movimento, continua a scrivere e a fare concerti rivelandosi una fonte di creatività e ispirazione, così come quando si rivelò al pubblico per la prima volta: una donna magra, con i capelli scompigliati e la voce arrabbiata. Un suono elettrico e stridente per sottolineare il suo credo, la sua libertà e la sua indipendenza.

La rivista Rolling Stone l’ha inserita al quarantasettesimo posto nella classifica dei 100 migliori artisti e all’ottantatreesimo nella lista dei più grandi cantanti.

La star ebbe un’infanzia complicata, durante il liceo trovò rifugio nella musica di artisti soul e rock come James Brown, i Rolling Stones, i Doors e Bob Dylan. Nel 1967 abbandonò il college dopo aver avuto una bambina, successivamente data in adozione, prese un autobus e scappò a New York per diventare un’artista: “New York con me è sempre stata amichevole. Ho dormito nei parchi, nelle strade, e nessuno mi ha mai fatto del male. Vivere lì è come stare in una grande comunità”.

Nella Grande Mela, a 21 anni, incontrò Robert Mapplethorpe, un fotografo che avrà poi molto successo. Senza soldi, ma pieni di ambizioni, i due giovani artisti si innamorarono, vivendo da bohemien nel famoso Chelsea Hotel. In quegli anni Patti si lasciò ispirare dalla sua nuova vita, componendo, dipingendo e scrivendo poesie, mentre lavorava in una libreria per mantenersi. Questa realtà durò fino al 1972, quando Robert si innamorò di un gallerista d’arte e se ne andò, rompendo la bolla di magia. Patti raccontò successivamente la loro avventura in Just Kids, un libro spirituale sull’euforia di quegli anni, con il quale si aggiudicò il National Book Award.

Nonostante il cambiamento, la cantautrice continuò la sua rivoluzione cantando poesie senza compromessi, accompagnata dalla chitarra elettrica di Lanny Kaye, facendosi conoscere sulle scene musicali underground. Con il suo primo singolo Hey Joe/Piss factory, segnò l’anno zero nella new wave americana. Conobbe figure determinanti per la sua carriera e la sua evoluzione musicale come Lou Reed e Bob Dylan, frequentò poi Andy Warhol, Sam Shepard e grandi poeti come Allen Ginsberg e William Burroughs.

Nel 1975 pubblicò il primo album, Horses, dai brani struggenti, aggressivi e rock. Patti Smith inventò un vero e proprio nuovo linguaggio, la copertina dell’album è una foto scattata da Robert, in cui la cantante sfida l’obiettivo con un’espressione severa e i capelli scompigliati. Furono anni di ascesa e concerti mondiali, l’artista pubblicò nel 1976 Radhio Ethiopia, nel 1978 Easter, con la hit Because the Night scritta insieme a Bruce Springsteen e infine nel 1979 Wave, anno in cui in Italia fece il tutto esaurito a Firenze e Bologna.

Sempre nel ’79 Patti Smith abbandonò New York per seguire Fred “Sonic” Smith, chitarrista del gruppo rock gli MC5, a Detroit. I due si sposarono, ebbero due figli e si allontanandosi per un certo periodo dal palcoscenico. Un giorno Fred le disse “Le persone hanno il potere, scrivilo. La gente ha il potere di redimere l’opera dei pazzi”. Fu così che la star pubblicò l’album Dream of life, creato dal grido di battaglia People have the power.

Successivamente l’artista visse due tragedie in poco tempo, la scomparsa del marito e quella del fratello. Per sconfiggere il dolore tornò ad esibirsi, fu l’inizio di un nuovo capitolo della sua carriera.

Portò a termine un nuovo album, Gone Again, che testimoniava ancora una volta la sua forza di rialzarsi e affrontare i traumi della vita. Nel 1977 uscì Peace And Noise, con il singolo 1975, un anthem rock ispirato all’invasione cinese in Tibet, il Dalai Lama infatti era un riferimento spirituale di Patti. Il brano funzionò da tutti i punti di vista e riuscì a strappare anche una nomination ai Grammy Awards.

La cantautrice di Chicago si espose anche politicamente “Non ho mai pensato di essere una politica, ma ho sempre voluto comunicare qualcosa”. Nel 2000 pubblicò Gung Ho, un album rock classico che sin dal titolo, riportando l’espressione cinese “Ho”, indica la voglia di continuare a combattere con entusiasmo “È lo spirito dell’album: voglio chiudere questo secolo e affrontare il nuovo con un’energia positiva”. Ma allo stesso tempo l’espressione “Ho” fu anche un omaggio a Ho Chi Minh.

Testarda e piena di energie, Patti non volle mai fare i conti con l’età e con la fine di un’epoca, di cui è stata indubbiamente protagonista. Nei primi anni 2000, continuò ad esibirsi e a pubblicare album come Trampin e Twelve. Quest’ultimo è l’insieme di 12 cover americane scelte e reinterpretate dall’artista, tra cui spicca la splendida rilettura di Smell Like a Teen Spirit dei Nirvana. Nel 2008, con la lettura di un requiem da lei scritto e dedicato a Robert Mapplethorpe, The Coral Sea, Patti riceve cinque prestigiose stelle dal critico «The Guardian». Nello stesso anno, con l’omonimo titolo del suo album, Dream of Life, esce un bellissimo documentario diretto da Steven Sebring, un ritratto dell’artista realizzato nell’arco di un decennio.

L’esile cantautrice americana porta ormai addosso i segni di una vita irrequieta e turbolenta, a dicembre del 2021 ha compiuto 75 anni. I suoi capelli corvini si sono imbiancati e incorniciano un viso sempre più serio e spigoloso, ma non meno spiritato di un tempo. Sorprendente è la sua rinnovata forma come interprete, testimoniata anche da alcune sue brillanti performance dal vivo.

Patti Smith, anche nel nuovo millennio, si conferma un modello da seguire, verso cui anche le nuove generazioni nutrono rispetto e stima. Un modello da amare e da cui prendere spunto, non solo dal punto di vista musicale, ma anche umano, etico e sociale.

Tutto ciò, però, non significa che questi cambiamenti non stiano avvenendo. Il Decreto Rilancio in risposta all’emergenza Coronavirus, per esempio, ha previsto due forme di sostegno per i genitori lavoratori con figli piccoli (ad integrazione di quanto già previsto dal Decreto Cura Italia): il congedo parentale straordinario (utilizzato, però, per lo più da donne) e il bonus baby-sitter (che, oltre a dare la possibilità alle madri di famiglia di lavorare, crea, effettivamente, posti di lavoro per lo più per la popolazione femminile – generalmente considerata più “portata” per questo genere di occupazione – relegandola, però, ancora una volta, all’ambito della cura). C’è da chiedersi, comunque, se fosse necessaria una situazione di crisi pandemica per affrontare la questione parentale e fornire strumenti alle famiglie al fine di affrancare le donne – seppur con dei limiti – dal dovere di cura familiare.

Tutto ciò, però, non significa che questi cambiamenti non stiano avvenendo. Il Decreto Rilancio in risposta all’emergenza Coronavirus, per esempio, ha previsto due forme di sostegno per i genitori lavoratori con figli piccoli (ad integrazione di quanto già previsto dal Decreto Cura Italia): il congedo parentale straordinario (utilizzato, però, per lo più da donne) e il bonus baby-sitter (che, oltre a dare la possibilità alle madri di famiglia di lavorare, crea, effettivamente, posti di lavoro per lo più per la popolazione femminile – generalmente considerata più “portata” per questo genere di occupazione – relegandola, però, ancora una volta, all’ambito della cura). C’è da chiedersi, comunque, se fosse necessaria una situazione di crisi pandemica per affrontare la questione parentale e fornire strumenti alle famiglie al fine di affrancare le donne – seppur con dei limiti – dal dovere di cura familiare. I servizi per la prima infanzia restano il pilastro delle politiche per l’occupazione femminile: il concetto di work-life balance prende vita dall’esigenza di sollevare le donne dal lavoro di cura di cui si fanno carico in modo nettamente sproporzionato rispetto agli uomini. Solo alla fine del 2020, a causa della pandemia, si sono persi 101 mila posti di lavoro, di cui 99 mila erano occupati da donne. «A fronte dello standard europeo fissato a Barcellona, che prevedeva il raggiungimento entro il 2010 del 33% dei bambini di età inferiore a 3 anni iscritti a un servizio di cura dell’infanzia formale, solo alcuni Stati membri lo hanno raggiunto: nel 2018 in Danimarca la maggior parte dei bambini al di sotto dei 3 anni era iscritto a un servizio di cura per l’infanzia a tempo pieno (63%)», seguita dal Portogallo (50%) e dalla Slovenia (46%). In Italia siamo sotto il 30%.

I servizi per la prima infanzia restano il pilastro delle politiche per l’occupazione femminile: il concetto di work-life balance prende vita dall’esigenza di sollevare le donne dal lavoro di cura di cui si fanno carico in modo nettamente sproporzionato rispetto agli uomini. Solo alla fine del 2020, a causa della pandemia, si sono persi 101 mila posti di lavoro, di cui 99 mila erano occupati da donne. «A fronte dello standard europeo fissato a Barcellona, che prevedeva il raggiungimento entro il 2010 del 33% dei bambini di età inferiore a 3 anni iscritti a un servizio di cura dell’infanzia formale, solo alcuni Stati membri lo hanno raggiunto: nel 2018 in Danimarca la maggior parte dei bambini al di sotto dei 3 anni era iscritto a un servizio di cura per l’infanzia a tempo pieno (63%)», seguita dal Portogallo (50%) e dalla Slovenia (46%). In Italia siamo sotto il 30%. però, sono il 26,9% i posti nei servizi educativi per 100 bambini residenti sotto i 3 anni, ancora al di sotto del target dell’Unione. L’indagine campionaria europea del 2019 sui redditi e le condizioni di vita delle famiglie, evidenzia, inoltre, come «la situazione lavorativa della madre abbia un peso determinante per l’accesso ai nidi: le famiglie in cui la madre lavora usufruiscono per il 32,4% del nido, contro il 15,1% delle famiglie in cui solo il padre è occupato: i nuclei in cui lavora un solo genitore, infatti, possono avere difficoltà ad accedere ai nidi privati, per l’onerosità delle rette, e ai nidi pubblici per i criteri di accesso applicati dai comuni».

però, sono il 26,9% i posti nei servizi educativi per 100 bambini residenti sotto i 3 anni, ancora al di sotto del target dell’Unione. L’indagine campionaria europea del 2019 sui redditi e le condizioni di vita delle famiglie, evidenzia, inoltre, come «la situazione lavorativa della madre abbia un peso determinante per l’accesso ai nidi: le famiglie in cui la madre lavora usufruiscono per il 32,4% del nido, contro il 15,1% delle famiglie in cui solo il padre è occupato: i nuclei in cui lavora un solo genitore, infatti, possono avere difficoltà ad accedere ai nidi privati, per l’onerosità delle rette, e ai nidi pubblici per i criteri di accesso applicati dai comuni». I dati mostrano una sensibile difficoltà da parte dello Stato italiano a stare al passo con i target europei relativi ai servizi di cura infantile; queste difficoltà sono ammortizzate dalle famiglie, su cui grava la maggior parte dei compiti di assistenza e cura, relegati, nella stragrande maggioranza dei casi, alla componente femminile del nucleo.

I dati mostrano una sensibile difficoltà da parte dello Stato italiano a stare al passo con i target europei relativi ai servizi di cura infantile; queste difficoltà sono ammortizzate dalle famiglie, su cui grava la maggior parte dei compiti di assistenza e cura, relegati, nella stragrande maggioranza dei casi, alla componente femminile del nucleo. Già negli anni ’80, mentre i paesi scandinavi vedevano un alto livello di femminilizzazione del mercato e defamilizzazione del sistema di welfare (welfare di tipo redistributivo, un modello universalistico di assistenza basato sui diritti di cittadinanza e non sul tipo di impiego), nei paesi mediterranei questo non accadeva: in Svezia, nonostante le donne lavorassero molto più che in Italia, il tasso di fertilità era leggermente superiore, e la nascita di bambini, unita alla defamilizzazione del sistema, ha richiesto interventi statali multilivello, volti a permettere una continuità di carriera alle donne al di là dei servizi di cura familiare.

Già negli anni ’80, mentre i paesi scandinavi vedevano un alto livello di femminilizzazione del mercato e defamilizzazione del sistema di welfare (welfare di tipo redistributivo, un modello universalistico di assistenza basato sui diritti di cittadinanza e non sul tipo di impiego), nei paesi mediterranei questo non accadeva: in Svezia, nonostante le donne lavorassero molto più che in Italia, il tasso di fertilità era leggermente superiore, e la nascita di bambini, unita alla defamilizzazione del sistema, ha richiesto interventi statali multilivello, volti a permettere una continuità di carriera alle donne al di là dei servizi di cura familiare. abbassamento del tasso di fertilità: in uno Stato influenzato dal cattolicesimo «nel forgiare queste politiche, in contesti sociali peraltro imbevuti di “familismo”» e che lascia alle famiglie il ruolo di ammortizzatori sociali, alle donne rimane poca libertà di scelta circa il proprio futuro, e lavorare e formare una famiglia rappresentano, ancora oggi, due percorsi spesso incompatibili. Per questo motivo, in Italia, una donna occupata su tre ha un impiego part time, mentre nel caso degli uomini questa percentuale si riduce all’8,5% (Censis, 2019). Il lavoro a tempo parziale implica un trattamento retributivo ridotto, minori possibilità di carriera ed è destinato a tradursi, nel tempo, in una pensione più bassa, lungi, dunque, dal rappresentare una forma di emancipazione e una libera scelta, quanto, invece, una mancanza di alternative.

abbassamento del tasso di fertilità: in uno Stato influenzato dal cattolicesimo «nel forgiare queste politiche, in contesti sociali peraltro imbevuti di “familismo”» e che lascia alle famiglie il ruolo di ammortizzatori sociali, alle donne rimane poca libertà di scelta circa il proprio futuro, e lavorare e formare una famiglia rappresentano, ancora oggi, due percorsi spesso incompatibili. Per questo motivo, in Italia, una donna occupata su tre ha un impiego part time, mentre nel caso degli uomini questa percentuale si riduce all’8,5% (Censis, 2019). Il lavoro a tempo parziale implica un trattamento retributivo ridotto, minori possibilità di carriera ed è destinato a tradursi, nel tempo, in una pensione più bassa, lungi, dunque, dal rappresentare una forma di emancipazione e una libera scelta, quanto, invece, una mancanza di alternative.