19 Febbraio 2018 | Potevo farlo anch'io

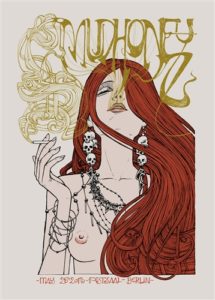

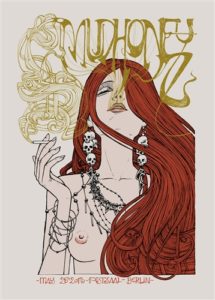

Se cercate la traduzione di gig dall’inglese, probabilmente troverete il termine “calesse”; se invece cercate, tra le altre traduzioni, l’uso che se ne fa in situazioni informali, troverete “evento, concerto, spettacolo”: decisamente tutta un’altra storia. Della parola poster invece non credo servano chiarimenti, ma se unite le parole gig e poster, forse ne risulterà una combinazione a voi sconosciuta: gig poster. Questo termine, oltre a definire un oggetto, chiarisce anche i termini di una produzione nel campo della stampa artistica e del movimento culturale ed economico che si è generato intorno a queste produzioni.

Si tratta, in linea di massima, di poster che la stessa band o il loro managment commissiona ad artisti, grafici o illustratori per commemorare una data del proprio tour, realizzate in tiratura limitata (da un minimo di 50 ad un massimo di 500) e con la tecnica di stampa della serigrafia. Furono partoriti durante il triennio di magiche psichedelie della cosiddetta Summer of love californiana, quando gruppi rock come i Jefferson Airplane e i Grateful Dead iniziarono a commissionare poster alternativi a quelli ufficiali che avevano lo scopo di pubblicizzare i loro eventi.

Negli anni ’70 e ’80, con l’emergere della musica punk e grunge, i volantini, realizzati e fotocopiati molto spesso dagli stessi membri della band, erano un tentativo di riprendersi l’immaginario da cui quei suoni erano nati – garage e localacci fumosi e appiccicosi – che ormai era stato ricoperto della patina della presentabilità impostagli dalle case discografiche. L’autenticità di questi manifesti alternativi fece sì che quei poster fossero maggiormente apprezzati rispetto a quelli ufficiali, tanto da diventare oggetto di collezionismo.

Negli ultimi vent’anni la produzione di gig poster è ormai approdata anche al di fuori del Nord America, per arrivare prima in Europa e poi finalmente in Italia, consolidandosi in un vero e proprio movimento che vede l’organizzazione di grossi eventi di esposizione e compravendita: il più grande di questi è sicuramente il Flatstock Poster Convention, la cui prima edizione si è tenuta nel 2002 a San Francisco. In Italia, da pochi anni, si organizza il Filler, a Milano, che però non è prettamente incentrato sulla poster art, ma bensì sull’auto-produzione in campo artistico. Non mancano poi i siti e i blog specializzati nel fornire le ultime notizie di questo strano mondo come omgposters.com o insidetherockposterframe.com, mentre gigposters.com, che era il più grande archivio online di rock poster art, purtroppo ha chiuso i battenti all’incirca un anno fa.

Ancora oggi il Nord America insieme ai paesi anglofoni rimangono il punto nevralgico di queste produzioni artistiche, ma da ormai qualche anno a questa parte, grazie anche alle grandi band rock che hanno portato avanti questa tradizione, sono stati interpellati i pochi artisti italiani che oggi realizzano questo tipo di manifesti e che hanno risvegliato questo tipo di arte qui in Italia. Su tutti spiccano il collettivo di serigrafi Malleus, stanziati nel torinese, e che hanno realizzato poster per band come i Foo Fighters, i Melvins o i The Black Keys – oltre ad aver realizzato i poster alternativi dei film di maggior successo di Dario Argento in occasione di un anniversario del regista – il cui stile è stato definito “Dark Nouveau” perché mischia sapientemente l’immaginario dark, tipico della musica rock con l’elemento decorativo e altri stilemi derivanti dall’Art Nouveau di fine ottocento.

Quello dei gig poster è definitivamente un mondo a parte, solo tangente alla pubblicità e al merchandise perché per chi ne acquista uno è al contempo un pezzo d’arte e un ricordo del concerto che certamente non sbiadirà e sicuramente sarà più nitido del video che il vostro cellulare vi permetterebbe di girare sotto il palco.

21 Gennaio 2018 | Potevo farlo anch'io

IL PENSIONAMENTO

Nel 2011 Cattelan annunciò il proprio “pensionamento” dal mondo dell’arte, un annuncio che fece tremare non poco il sistema del collezionismo artistico anche in funzione di che fine che avrebbero fatto le opere milionarie esposte durante la mostra d’addio.

Inimmaginabile e inconcepibile pensare alle dimissioni dall’Arte, sopratutto da quando arte e artista sembrano essere due elementi inscindibili – quasi come chiedere le dimissioni da sé stessi – ma sono anni strani quelli che stiamo vivendo e che hanno visto anche Joseph Aloisius Ratzinger dimettersi dalla carica papale. Ma a quanto pare a Cattelan l’ozio non gli si confà e così torna alla ribalta, a braccetto con Seletti (design brand mantovano), per lanciare il suo ultimo progetto: Made in Catteland.

MADE IN CATTELAND: Museum league

«Made in Catteland tenta di ridisegnare la forma dei gift shop dei musei: luoghi attraversati dallo stesso pubblico dell’arte, ma che nella maggior parte dei casi non hanno a che vedere con il museo e il suo contenuto. […]Perché lo shop non dovrebbe far parte del percorso estetico? Il motto “art for all” è uno dei principi ispiratori del progetto, che cerca di superare i limiti dell’opera d’arte così come la intendiamo normalmente e di esplorare la possibilità di raggiungere il pubblico attraverso la creazione, o meglio, la conquista, di nuovi spazi di fruizione» – ha dichiarato Cattelan in una intervista rilasciata a Vogue.

Infatti ormai tutti i percorsi museali terminano inevitabilmente nei bookshop dei relativi musei da cui è impossibile uscire senza scontrarsi in sfilze di cartoline, matite e penne, calamite, blocknotes, poster, orecchini, tazze, magliette e infiniti altri ammennicoli, quasi come se ci trovassimo in una sorta di autogrill culturale in cui per arrivare alle casse o alle uscite bisogna dribblare montagne di Toblerone accatastato in precario equilibrio.

Da qui nasce l’idea per Made in Catteland, assieme alla consapevolezza che oggi i musei equivalgono a poli culturali rappresentativi delle città dove essi sorgono.

Colori vivaci, accostamenti cromatici audaci, slogan da tifoseria per dichiarare con forza quale sia il proprio museo del cuore.

Già molti dei più importanti musei internazionali hanno aderito all’iniziativa come i newyorkesi MoMA, Guggenheim, New Museum e Brooklyn Museum; il Pérez Art Museum di Miami, il Palais de Tokio di Parigi, i romani Maxxi e Accademia di Francia e i milanesi Pirelli Hangar Bicocca, Fondazione Prada e La Triennale.

Così, con la sua giocosa irriverenza, Cattelan trasforma la competizione fra musei in un derby calcistico e come in ogni derby che si rispetti ogni tifoseria ha la propria sciarpa identificativa della squadra del cuore. Badate bene che queste sciarpe museali non sono che una prima grande anticipazione del progetto che coinvolgerà tutta l’oggettistica dei bookshop dei musei.

Maurizio Cattelan conferma così la sua volontà di contaminare spazi prima semi-ignorati: con Made in Catteland e il progetto teaser Museum League, l’obbiettivo è quello di raggiungere il pubblico esplorando formati sempre nuovi e chissà, magari tra qualche anno i derby museali saranno sentiti quanto quelli calcistici e città come Milano si animeranno non solo per Inter – Milan ma anche per Pirelli Bicocca – Triennale.

“Alèèè alè alè alèèèè ooh ooh ooooh MoMAAA, MoMAAA ”

(Museum League – le sciarpe di Cattelan per i tifosi dell’Arte)

21 Novembre 2017 | Potevo farlo anch'io

Prima dei social media gli artisti per essere riconosciuti come tali dovevano ottenere il sostegno della critica, delle gallerie e dei principali collezionisti. Già negli anni sessanta, con lo sviluppo dell’editoria artistica indipendente, gli artisti trovarono un primo modo per bypassare questo circuito. Oggi Instagram per molti artisti è l’equivalente online di un portfolio o di una galleria virtuale, o ancora un “diario di lavoro” pubblico, che registra passo dopo passo lo stato di avanzamento dell’opera e del processo creativo in cui vengono integrati, come testimoni virtuali, tutti coloro che interagiranno, visualizzando e commentando, col post.

In un’unica figura, quella dell’artista, convergono contemporaneamente i ruoli di creatore, venditore e curatore del proprio lavoro che diventa il centro delle interazioni tra il pubblico e l’artista senza che il primo debba recarsi in un preciso luogo fisico. Come sappiamo però tutte le rose hanno le spine e nel caso di Instagram le spine sono il tempo e le energie che un sistema che si nutre voracemente di immagini richiede perché i propri contenuti non vadano dispersi nel marasma di selfie, cibo e altre mode passeggere.

Pur non avendo alcuna funzionalità di vendita diretta l’app è comunque un fondamentale canale di marketing e sponsorizzazione a supporto dei siti web delle gallerie e degli artisti.

Anche il mondo delle case d’asta ha ben compreso le potenzialità di questo social network, ne è un esempio Loic Gouzer, vicepresidente del Dipartimento Post-War and Contemporary Art di Christie’s, che invece di inviare le solite newsletter per annunciare le aste ha invitato i suoi diecimila seguaci a utilizzare Instagram per scoprire in anteprima i lotti che saranno presentati alle aste, prima ancora della pubblicazione del catalogo. Inizia ad accadere così che grandi collezionisti come Alberto Mugrabi abbiano postato commenti, con tanto di emoji, sulla volontà di acquistare uno specifico lotto.

Con la sua onnipresenza nella sfera del quotidiano, non stupisce che Instagram sia la piattaforma online più utilizzata dal sistema dell’arte, ovvero – in breve – quella catena di istituzioni e persone che vanno dall’artista al collezionista con la funzione di legittimare un manufatto elevandolo a opera d’arte.

Sviluppata da Kevin Systorm e Mike Kreiger e lanciata il 6 ottobre 2010 l’app ha raggiunto poco tempo fa gli ottocento milioni di instagrammer attivi al mese, di cui cinquecento che la utilizzano quotidianamente.

La possibilità di fruire in maniera semplice ed immediata d’immagini e contenuti è la caratteristica peculiare di Instagram; per questo si configura come un’ottima vetrina per le gallerie e i musei (costituenti il sistema mercatale dell’Arte) e per i singoli artisti, al tempo stesso emergenti e non.

Un possibile acquirente ha così la possibilità virtuale di contattare autonomamente l’artista che gli interessa senza passare attraverso i canali “ufficiali” come i galleristi e gli art dealer.

In un’intervista a trentacinque grandi collezionisti redatta da Artsy.net, piattaforma online per la vendita di opere d’arte, la metà ha affermato di aver acquistato opere di artisti che avevano scoperto su Instagram.

Nello stesso sondaggio, l’87% dei collezionisti intervistati ha affermato di controllare Instagram più di due volte al giorno e, fra questi, il 55% più di cinque volte al giorno. Questi collezionisti non solo sono dei “consumatori”, ma sono anche instagrammer attivi: il 55% del campione posta sul social più volte a settimana, diventando così degli influencer.

Con le sue molteplici possibilità Instagram sta inequivocabilmente alterando le dinamiche della catena che va dall’artista al collezionista, legittimando non più il manufatto ma lo spettatore armato di pollice insù che si eleva a tastemaker, non è più il gusto di una sparuta élite che decide per tutti, ma è la massa, con il peso soverchiante dei numeri dalla propria, ad eleggere democraticamente a suon di like e hashtag i propri eroi e beniamini.

20 Ottobre 2017 | Potevo farlo anch'io

In un articolo precedente, Ruscha come Superman, si è parlato di quello che è stato considerato senza riserve il primo libro d’artista contemporaneo. La realizzazione di quest’opera-libro che impatto ha avuto sul mondo dell’arte negli anni sessanta?

Prima di arrivare a elencare artisti che fondarono case editrici e di svelare le motivazioni di fondo che li hanno spinti a crearle, è bene precisare, anche brevemente, la natura dell’opera-libro rispetto all’opera d’arte ‘tradizionale’.

Di fatto l’intenzione che sta alla base di un libro d’artista è quella di mettere l’arte a disposizione della maggioranza con opere che, al momento del loro concepimento, tengano conto e siano pensate in funzione della possibilità insita in esse: la riproduzione seriale in tirature illimitate e con mezzi industriali.

Il libro d’artista è espressione, oltre che dello sviluppo di queste nuove tecnologie e delle differenti strategie comunicative, soprattutto del dibattito, innescatosi negli anni Sessanta, sullo statuto dell’arte e sulla trasformazione del ruolo dell’artista all’interno di una società che si sta sempre più uniformando.

La manualità e la dimensione artigianale quindi non possono essere le vie adatte alla democratizzazione dell’arte essendo appannaggio di quell’arte ‘tradizionale’ destinata a pochi.

“Questi libri sono, per la loro stessa esistenza, una critica alla confezione tradizionale dell’opera d’arte, nella misura in cui cercano di rendere la creazione compatibile con la maggior diffusione possibile.”(1) Afferma Anne Moeglin-delcroix, in riferimento a Twentysix Gasoline Station di Ed Ruscha, che, secondo lei, è utile per sottolineare tre aspetti significativi del libri d’artista contemporaneo: la natura dell’opera, la libertà dell’artista e la nuova relazione che si crea tra artista e pubblico. La natura critica di questi libri, oltre a riguardare direttamente l’etichetta tradizionale dell’opera d’arte, implicitamente attacca anche il mondo dell’arte.

Il libro è, infatti, una risposta al desiderio dell’artista di rendersi autonomo rispetto all’istituzione artistica stessa: Rusha ha molto insistito sulla libertà che trova con il libro, rispetto al suo lavoro di pittore, dipendente dalle gallerie e dai commercianti. Il libro, infatti, è una produzione leggera, può controllarla dall’inizio alla fine: si auto-pubblica e si auto-diffonde. Il libro gli consente quindi di avere il controllo completo del suo lavoro: “Quando inizio uno di questi libri, riesco ad essere l’impresario della cosa, riesco ad esserne il maggiordomo, riesco ad esserne il creatore e il proprietario esclusivo di tutti i lavori, e mi piace.”

Per quanto riguarda […] il rapporto dell’artista con il pubblico, il bisogno di rendersi indipendente dall’istituzione e di restare il proprietario del proprio lavoro, è strettamente legato al dibattito sullo statuto dell’arte come merce speculativa riservata ad un piccolo numero di ricchi collezionisti. Nei musei e nelle gallerie, Ruscha vendeva i suoi libri per pochi dollari (giusto per poter fare altri libri, poiché egli è l’editore di se stesso), altrimenti, li regalava.

La questione del regalo, e del rapporto con l’arte come dono o come scambio, è essenziale per il libro d’artista. L’obbiettivo non è, infatti, quello di aggiungere un nuovo genere di oggetti a quelli già esistenti sul mercato dell’arte, ma, grazie a essi, di creare o ripristinare un altro rapporto con l’arte, non mercantile.

È bene sottolineare lo spirito sovversivo, persino rivoluzionario, dei libri d’artista di Ruscha, la cui freddezza e neutralità sono solo apparenti: “I miei libri sono stati dei brulotti(2). Erano per me delle cose così bollenti che sarebbe stato difficile tenerli in mano. Adoravo l’idea che essi potessero disorientare. E ciò succedeva alla maggior parte di chi li guardava. Sembravano molto familiari mentre in un certo senso erano il lupo travestito da agnello”(3). Ciò significa che, sotto la forma apparentemente inoffensiva del libro, il nemico è nella posizione giusta per far “saltare dei lucchetti”, cioè dei dispositivi di chiusura e di protezione. Quasi una strategia del disorientamento (come l’artista stesso la definisce). Una violenza calcolata, a diffusione lenta. Una “potenza timida” avrebbe detto Duchamp. Una concezione non frontale del combattimento, un’astuzia vecchia come il cavallo di troia, che non è altro che una differente versione del lupo travestito da agnello).

Dev’essere sembrato un passo naturale per gli artisti degli anni Sessanta quello di diventare totalmente ‘padroni’ del proprio lavoro occupandosi di ogni aspetto che lo riguarda, dalla creazione fino alla distribuzione. Per questo molti decisero di aprire le proprie case editrici, cosa che gli permetteva di tagliare fuori tutte ‘le terze parti’ in favore di un rapporto diretto tra l’artista e il compratore.

Dick Higgins fu uno degli artisti che fin da subito si mosse per concretizzare questa possibilità fondando nel 1963 la Something Else Press al 160, Fifth avenue di New York grazie a cui allacciò numerosissimi rapporti di collaborazione con altri artisti di quegli anni come dimostra, ad esempio, la pubblicazione della collana Great Bear Pamphlet pubblicata tra il 1965 e il 1967 e costituita da venti libercoli, di 16 pagine ciascuno (escluso il manifesto di 32 pagine), che verranno riuniti, nell’edizione finale, in una scatola di legno di pino realizzata a mano su cui figura, stampato in rosso, l’orso da cui prende il nome la collana.

A partire dal febbraio del 1966 la lista dei titoli editi veniva pubblicata sulla rivista mensile Something Else newsletter su cui, nel primo numero pubblicato, Dick Higgins pubblicò il proprio saggio Intermedia in cui l’autore riconduce alla mescolanza di discipline e codici linguistici provenienti da molteplici campi artistici, fusi in qualcosa di diverso e la peculiarità dei fenomeni artistici di quegli anni di cui sono un esempio, per Higgins, la poesia visiva e le sperimentazioni musicali di John Cage.

Negli anni tra il 1963 e il 1974, anno in cui la Something Else chiuse i battenti, vennero pubblicati più di 60 titoli tra cui: A Primer of Happenings & Time/Space Art (1965) di Al Hansel, DaDa Almanach (1966) di Richard Huelsenbeck, 246 Little Clouds (1968) di Dieter Roth, Foew&ombwhnw (1969) di Dick Higgins, oltre che opere di Daniel Spoerri, Robert Fillou, George Brecht, Gertrude Stein, Emmett Williams e numerosi altri ancora.

Alla Somethings Else press seguiranno: la National Excelsior Press di Ed Ruscha, la Forlag Ed di Dieter Roth, la Wild Hawthorn di Ian Hamilton Finlay, The Eschenau Summer di Herma de Vries e, in Italia, la Exempla e Zona Archives Edizioni, entrambe di Maurizio Nannucci, nei cui cataloghi troviamo pubblicazioni realizzate da numerosi artisti tra cui Sol Lewitt, John Armleder, James Lee Byars, Robert Fillou, Lawrence Weiner, Ian Hamilton Finlay, Carsten Nicolai e Rirkrit Tiravanjia.

Anche altri artisti, pur non possedendo una propria casa editrice, pubblicarono alcuni propri lavori autonomamente come Alighiero Boetti che nel 1977 pubblica Classifying the thousand longest river in the world o, anni prima, Giulio Paolini che nel 1968 pubblicò Ciò che non ha limiti e che per sua natura non ammette limitazioni di sorta, una ‘agenda’ di nomi e cognomi di persone conosciute da Paolini, disposti in ordine alfabetico. Un libro che, solo nella forma, può rassomigliare ad un vocabolario o ad un elenco di termini scientifici con una macroscopica differenza di base: i nomi di persona raggiungono un qualsiasi valore di sorta solamente se chi legge conosce personalmente la persona fisica corrispondente al nome riportato nel libro, altrimenti questi non sono nulla se non segni astratti sulla pagina, in quanto il nome proprio non possiede alcuna valenza universale (a differenza di un qualsiasi vocabolo) essendo solamente un termine di caratterizzazione astratta indivisibile dalla persona che rappresenta.

Venendo tagliate fuori le gallerie e le altre istituzioni che prima avevano ricoperto il ruolo di intermediari tra l’artista e lo spettatore dovettero prendere coscienza della situazione che andava formandosi e iniziarono anch’esse una propria attività editoriale. Trattando questo argomento nel lungo articolo Book as artwork, pubblicato sul primo numero della rivista Data, Germano Celant si sofferma particolarmente sulla figura di Seth Siegelaub raffigurandolo come una delle figure di massima propulsione nella produzione di libri d’arte alla fine degli anni ’60, più precisamente a partire dal 1968, anno in cui il gallerista inizia “[…] un’azione informazionale con una serie di pubblicazioni realizzate direttamente dagli artisti […] che si avvale, oltre che di libri, di tutti gli altri media: catalogo, telefono, lettera, fotografia, cartolina, eccetera. L’azione di Siegelaub è fondamentale nell’ambito del comportamento comunicazionale e informativo da parte delle gallerie e del mercato dell’arte, poiché è il primo che concede totale libertà operativa e quindi informativa agli artisti, che non sono più condizionati a produrre oggetti estetizzanti ma informazioni o idee tanto che dal suo lavoro scaturiscono una serie di pubblicazioni/ cataloghi […]” che influenzeranno “[…] tutta la seguente produzione di cataloghi o pubblicazioni affidate direttamente agli artisti, o in occasione di mostre o di libri collettivi.”

Anche la galleria d’arte torinese Sperone darà il suo contributo alla diffusione dell’arte concettuale pubblicando opere dei maggiori rappresentati di questa corrente come Kosuth, Weiner e Baldassari oltre che alcuni dei protagonisti dell’Arte Povera.

In Italia Sperone non sarà comunque la sola galleria che si impegnerà ad allargare gli orizzonti delle proprie pubblicazioni, vanno citate anche la Galleria Toselli (Milano), le pubblicazioni della Galleria Schema (Firenze), Nuovi Strumenti (Brescia), Lucio Amelio (Napoli) e Marilena Bonomo (Bari).

Anche le case editrici classiche si troveranno nella necessità di allargare gli orizzonti delle proprie pubblicazioni come infatti succede a Prearo con la pubblicazione di Tesi di Agnetti, a Scheiwiller con i libri di Agnetti, Belloli, Corrado Costa, Guarneri, Habicher, Munari e Parmiggiani.

L’Einaudi pubblicherà Idem di Paolini e Attaccapanni di Fabro e negli anni ’80 la Hopeful – Monster con le edizioni per Pistoletto, Merz, Paolini e altri.

Nonostante l’ingente quantità di dati bibliografici sciorinati in queste pagine questi non costituiscono che una piccola frazione dell’enorme mondo dell’editoria artistica nato in quegli anni. É invece interessante notare che anche questa piccola frazione, nel caos di nomi, date, luoghi ed eventi riportati su queste pagine basti a farci capire la forza dell’interesse che il libro ha generato su di sé in così poco tempo.

(1) Guardare raccontare pensare conservare: Quattro percorsi del libro d’artista dagli anni ’60 ad oggi a cura di Anne Moeglin-Delcroix [et al.], catalogo della mostra (Mantova, Casa del Mantegna, 7 settembre – 28 novembre 2004) Edizioni Corraini, Mantova, 2004, p. 12.

(2) Per brulotto s’intende un piccolo battello carico di materie infiammabili ed esplosive lanciato contro un bersaglio per incendiarlo o farlo saltare in aria.

(3) Guardare raccontare pensare conservare: Quattro percorsi del libro d’artista dagli anni ’60 ad oggi a cura di Anne Moeglin-Delcroix [et al.], catalogo della mostra (Mantova, Casa del Mantegna, 7 settembre – 28 novembre 2004) Edizioni Corraini, Mantova, 2004, p. 13.

20 Giugno 2017 | Potevo farlo anch'io

Nell’ottobre del 2015 apre sul Lungogesso di Cuneo l’Officina delle Arti: negozio di belle arti con annesso un piccolo ma molto significativo spazio espositivo che già a dicembre, dopo due soli mesi dall’apertura del negozio, si anima con la prima mostra dell’associazione artistica Magau.

Ecco l’intervista a Cristiano Fuccelli:

– Partiamo dal principio: parlami di chi sta dietro al bancone dell’Officina delle Arti Cuneo.

Dietro il bancone ci siamo mia moglie Patrizia ed io.

Patrizia, dopo il diploma di liceo artistico, ha studiato all’università di Torino mantenendo viva la passione per la pittura e per le arti decorative.

Io dopo il liceo artistico ho frequentato l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Ho lavorato per quindici anni come restauratore per lo più di affreschi e pitture murali. Parallelamente ho continuato la mia attività artistica, esponendo in varie mostre collettive e personali.

– Officina delle Arti: come mai questo nome?

L’idea dell’Officina è stata di Patrizia, racchiude alla perfezione il nostro intento di creare un punto di riferimento e un luogo d’incontro per gli estimatori di arte, non solo legato all’attività di commercio. Un posto dove produzione, esposizione, apprendimento, condivisione, possano essere più facilmente accessibili agli appassionati.

– A Cuneo da tempo non si vedeva un “punto di raccolta” per gli artisti, dove poter trovare i materiali ma sopratutto allacciare rapporti di amicizia e collaborazione. L’Officina, se vogliamo, è un ibrido: in parte negozio di belle arti e in parte spazio espositivo. Scegliere di “sacrificare” una parte del negozio per realizzare questo spazio, in cui tra l’altro sono passati anche parecchi giovani artisti, è stata una scelta coraggiosa. Qual è stato il riscontro?

La sala espositiva doveva essere un divertimento, ma costa molta fatica e richiede tante attenzioni e tempo.

In generale abbiamo avuto un buon riscontro e riceviamo molti complimenti dal pubblico. Certo non si può nascondere che l’inizio sia stato difficoltoso.

In un anno di attività abbiamo organizzato due mostre collettive di giovani talentuosi che ho personalmente selezionato e con i quali abbiamo avuto modo di instaurare un interessante scambio artistico con collaborazioni a vari progetti futuri.

Lavorare con i giovani è molto stimolante, sono pieni di entusiasmo, voglia di fare e produrre, sono sempre alla ricerca di idee per emergere.

– Raccontami delle mostre che si sono tenute finora.

Fino a questo momento abbiamo esposto artisti della provincia di Cuneo, sicuramente in futuro cercheremo di dare spazio anche ad espositori di “altre realtà”, anche se il nostro spazio nasce con l’intento di promuovere e far crescere il movimento artistico cuneese.

Attualmente stiamo esponendo per la seconda volta l’Associazione Magau, della quale faccio parte anche io; mi piacerebbe continuare questa tradizione della mostra annuale del collettivo. Alcuni degli associati sono stati presentati da noi anche in mostre personali: Claudio Signanini con la sua ricerca pittorica sui ritratti di angeli; Cornelio Cerato che ha presentato i suoi paesaggi irreali realizzati con rielaborazioni digitali delle sue fotografie; Corrado Odifreddi con una serie di eleganti e raffinati lavori informali realizzati con grafite.

Poi abbiamo esposto la mostra di Bruno Giuliano, docente dell’Accademia di Belle Arti di Cuneo, che ha presentato per la prima volta una serie di dipinti molto vicina all’espressionismo astratto in un’esplosione di colori.

– Come scegliete chi e cosa esporre?

Innanzi a tutto cerchiamo di mantenere un certo tipo di target sulle mostre che esponiamo. Cerchiamo di evitare tutto ciò che è strettamente commerciale o scontato, vorremmo lasciare sempre ai visitatori spunti di riflessione, fonti d’ispirazione.

Arrivano molte richieste di disponibilità ed è complicato mantenere una linea di continuità, abbiamo comunque la grande fortuna di poter contare sui suggerimenti di alcune persone fidate che frequentano l’ambiente da più tempo di noi e conoscono bene il potenziale territoriale.

– Con alcuni degli artisti che hai esposto hai partecipato anche a “Arte in piazza”, la manifestazione organizzata a settembre dai commercianti di piazza Boves. Com’è andata la manifestazione? Com’è stata recepita dal pubblico la scelta di portare prodotti dell’ambito della stampa d’arte e di non limitarsi ad esporre opere terminate ma di mettere in mostra le varie fasi di lavoraz

L’Associazione dei Negozianti di Piazza Boves ha creato un evento molto ben riuscito e c’è stata una grande affluenza di visitatori. Noi non eravamo nell’organizzazione, abbiamo solamente aiutato a installare le varie postazioni degli espositori. Sicuramente avrei dato molta più importanza agli artisti locali, d’altronde sono loro che rappresentano la produzione artistica della provincia e di conseguenza andrebbero valorizzati maggiormente.

Come Officina abbiamo ideato una serie di dimostrazioni di grafica d’arte per coinvolgere il pubblico e spiegare i vari processi della stampa, dell’illustrazione e di altre tecniche. Abbiamo riscontrato un notevole interesse a tal punto che a distanza di tre mesi dall’evento ancora ci giungono i complimenti per l’originalità delle dimostrazioni.

Per il prossimo anno ci sono delle interessanti idee per l’evento “Arte in Piazza 2017”: Piazza Boves potrebbe diventare una galleria contemporanea permanente a cielo aperto.

– Ci puoi anticipare qualcuno dei vostri progetti futuri? Cosa bolle in pentola?

Abbiamo diverse idee collegate alla parte commerciale della nostra attività, tra le quali workshop creativi con professionisti, corsi e dimostrazioni dal vivo.

Per il futuro sarebbe interessante aprire un canale di comunicazione più approfondito con le scuole d’arte della provincia, organizzare con loro eventi, concorsi, esposizioni, avere l’opportunità di seguire giovani studenti promettenti e vederli crescere artisticamente, dar loro l’occasione di confrontarsi con il pubblico e magari chissà, interessare i più coraggiosi collezionisti della provincia.

In più c’è il progetto di un’associazione di grafica e stampa d’arte, alla quale tengo particolarmente, con alcuni degli artisti che hanno esposto presso l’Officina, per cercare di sensibilizzare il pubblico a rivalutare l’arte della calcografia. L’intento sarebbe quello di raccogliere e raggruppare i migliori incisori della provincia, lavorare insieme per la divulgazione di un’arte così affascinante e ricca di storia.

25 Aprile 2017 | Potevo farlo anch'io

In breve la storia del primo libro d’artista.

Golden Age, nell’ambito del fumetto, è un termnie che indica il periodo d’oro dei comics statunitensi che va, grosso modo, dalla fine dagli anni Trenta ai primi anni Cinquanta.

In questo ventennio, in cui i fumetti godettero di un incremento smisurato di popolarità, venne creato e definito l’archetipo del supereroe e alcuni dei personaggi tutt’ora famosi fecero la loro comparsa.

Non solo, in quegli anni si definì il vocabolario artistico di questo medium e le sue convenzioni creative grazie all’ingegno e all’impegno della prima generazione di autori, disegnatori ed editori.

La storia del fumetto moderno inizia con la comparsa di Superman – creato da Jerry Siegel e Joe Shuster – su “Action Comics” n.1 nel 1938, pubblicato dalla casa editrice americana DC Comics. La storia del libro d’artista contemporaneo comincia, secondo la quasi totalità della critica, con la pubblicazione nel 1963 di Twentysix Gasoline Stations di Edward Ruscha. Tale opera è ormai riconosciuta come il capostipite di questa espressione artistica perché, oltre ad essere il libro che ha creato la necessità di riconfigurare i termini di definizione delle pubblicazioni di stampo artistico (da non confondere con i cataloghi d’arte), ne costituisce sostanzialmente l’archetipo.

Questo volume di quarantotto pagine contiene ventisei riproduzioni fotografiche in bianco e nero di stazioni di servizio situate sulla Route 66 tra Los Angeles, città in cui l’artista risiede e lavora, e Oklahoma city, città dove invece è cresciuto. L’impaginazione grafica scelta da Ruscha sarà per lui il modello a cui farà riferimento per buona parte dei lavori successivi (tanto da dare l’impressione che fin da subito nella sua mente si stessero costruendo le linee guida di un progetto editoriale più grande), è semplice ma curata: l’immagine fotografica posta in alto lascia un ampio margine per la didascalia, posta sotto lo scatto, che identifica la stazione di servizio indicando il nome della compagnia, la località e lo stato in cui si trova. La stessa austerità nell’impaginazione la si ritrova anche nella composizione grafica della copertina, occupata unicamente dal titolo stampato in rosso.

Ruscha segue per intero le operazioni di realizzazione del libro occupandosi di sviluppare le pellicole e di stamparne i negativi nonché della disposizione delle immagini all’interno del volume, che tuttavia non segue un andamento temporale ma è dettato dal senso estetico del pittore californiano.

Twentysix Gasoline Station non è difatti, non avendone l’intenzione, una semplice operazione di documentazione o reportage del viaggio compiuto.

Il mezzo fotografico non è per Ruscha la testimonianza di un’esperienza come neanche un mezzo di espressione artistica ma piuttosto un veicolo per le idee; ne più ne meno dell’auto che da Los Angeles lo ha portato a Oklahoma city.

É comunque riconoscibile in questi scatti, un certo debito con la tradizione fotografica americana e in particolare con autori come Walker Evans e Edward Weston. Fuori da ogni dubbio è la vicinanza della ricerca di Ruscha alla Pop Art, nella scelta del soggetto come nell’impostazione, uniforme e quasi seriale delle fotografie, e alle ricerche minimaliste.

La freddezza “industriale” che denota la scelta di servirsi di tecniche industriali come la stampa offset, le alte tirature – 400 copie per la prima edizione nel 1963, 500 la seconda nel 1967 e 3000 nel 1969 – la mancanza di numerazione e autografo, il costo assai ridotto (3.00$) allontanano di parecchie lunghezze il libro di Ruscha dalla tradizione dei libri illustrati ottocenteschi realizzati per un mercato di nicchia e per pochi intenditori.

Il fine di Ruscha è quello di creare un prodotto artistico accessibile al grande pubblico e contemporaneamente sganciato dalle leggi di un mercato dell’arte proibitivo come quello “ufficiale”. La riproducibilità a costi assai contenuti e l’adattabilità a canali di distribuzione alternativi rendono il libro il mezzo ideale per la concretizzazione dell’obbiettivo posto da Ruscha: la democratizzazione dell’arte.

Nel 1967 Ruscha pubblicherà Royal Road test e poi Crackers nel 1969 basato su un racconto scritto da Mason Williams, amico di Ruscha, e incentrato sul primo appuntamento di una coppia che viene narrato, nel libro, dalla sequenza di un centinaio di fotografie in bianco e nero stampate a piena pagina. Le azioni fotografate sono talmente ravvicinate nel tempo da far pensare che alla base della realizzazione di questo volume ci fosse l’intenzione di creare un flip book ossia un volume che sfogliato velocemente dia l’impressione che le immagini al suo interno si animino.

Twentysix Gasoline Stations però rimane la più importante tra le creazioni a libro di Ruscha, esso è indiscutibilmente l’archetipo del libro d’arte contemporaneo come Superman è l’archetipo del supereroe.