13 Febbraio 2025 | Eventi, Hidden corners

Ballare, ai giorni nostri e nel mondo dei giovani, significa prima di tutto andare in discoteca, di notte, muovendosi al ritmo di musica. Oppure frequentare un corso di danza, hip-hop, balli occitani, tango argentino, e chi più ne ha più ne metta. Si distingue chi “è capace a ballare” e chi “non ha il senso del ritmo, non è capace”, come se fosse una dote di pochi eletti che sanno muoversi con la musica.

Penso in realtà che ballare, come cantare, come suonare e qualsiasi altra azione che abbia a che fare con la musica e, più in generale, con l’arte in toto, sia una caratteristica intrinseca all’essere umano. La musica è qualcosa che esiste in ognuno di noi, ognuno ha un modo diverso di intenderla, rappresenta qualcosa che sente dentro in modo del tutto unico.

Aprirsi e connettersi alle forze naturali è indispensabile per una vita integra e totale. Noi donne e uomini moderni siamo mossi dalla fretta, dal bisogno di fare ed essere performanti, sempre più lontani dal nostro “sentire”. Con il tempo ci siamo separati dai ritmi della vita naturale ed abbiamo bloccato in noi molte energie vitali che ci appartengono per diritto di nascita.

Partendo da questi presupposti, voglio raccontarvi come la danza, il ballo, il movimento, mi abbiano aiutato ad andare più in profondità dentro me stessa. Mi hanno permesso di esplorare meglio le connessioni con la natura e col mondo concreto che mi circonda, per vivere nel presente e non nella mia testa, o nel mondo digitale di cellulari e pc.

Ogni elemento della natura offre qualità e strumenti unici per navigare nella complessità del nostro mondo interiore. Attraverso questa danza consapevole impariamo a gestire le emozioni, ad onorarle e abbracciarle come parti integranti della nostra esperienza quotidiana. Ogni elemento si riflette in noi in maniera differente, danzando ciascuno di esso possiamo percepire quale ci veste meglio, quale invece è distante da noi, quale fatichiamo a capire, e abbiamo così l’opportunità di ricalibrarci e ritornare alla nostra pienezza di energie.

Ci siamo trovati una sera in una grande sala, con il pavimento in legno e una stufa che ha reso l’ambiente caldo e accogliente. Eravamo circa dieci-quindici ragazze e ragazzi giovani, più la “maestra”: colei che ci avrebbe guidato in questa “onda danzante”. Siamo partiti con “kundalini”: lo scuotimento. Ad occhi chiusi, con una musica tribale, le ginocchia semi piegate e tutto il corpo che ha iniziato a “scrollare”, come se dovesse togliersi di dosso quello che non voleva, tutti i pensieri, tutte le preoccupazioni, tutte le pesantezze. Scrollare braccia, gambe, testa, scuotere i capelli, la schiena che scende, i piedi ben ancorati a terra. È uno scuotimento concreto che fa bene al corpo, per sciogliere le tensioni, per trovarsi in quel momento lì, esattamente lì, presenti a noi e agli altri.

Abbiamo iniziato poi l’onda con il primo elemento: la terra. Danzare questo elemento evoca la compattezza e la solidità che troviamo dentro di noi, nel nostro scheletro e nei nostri muscoli.

Dopo la terra è venuta l’acqua: noi osserviamo in natura il suo fluire, ma anche dentro di noi: nei cambiamenti emotivi, nella capacità di lasciar andare morbidamente e con gentilezza.

Terzo elemento è quello del fuoco. La forza e la chiarezza dell’elemento portano in sé la qualità della trasformazione e si manifestano in noi nel plesso solare. Il fuoco è calore ed energia vitale. Ultima l’impalpabilità dell’aria, che sentiamo sulla nostra pelle fuori di noi, ma che possiamo percepire dentro come respiro; essa crea spazi sempre più ampi, leggerezza ed infinite possibilità creative.

Una serata per ricollegarci con il nostro vero io, per lasciare da parte qualunque altro pensiero, e sentire la nostra anima nel profondo e nella sua semplicità. Consiglio questa esperienza a chiunque, perché io ne ho percepito i benefici sin da subito, e credo che sia un’attività che, al mondo d’oggi, possa davvero servire a tutti.

Per informazioni riguardo le prossime “Onde danzanti”, o per avere dei chiarimenti, o semplicemente per capire un po’ di più, contatta il seguente numero, relativo all’organizzatrice!

Pinuccia Alladio, MusicArTerapeuta nella globalità dei linguaggi: 3403328039

15 Marzo 2019 | Hidden corners

Ci togliamo le scarpe prima di entrare e le posiamo sui ripiani dello scaffale vuoto. Sono le tre del pomeriggio, mancano quaranta minuti alla preghiera e nella moschea non c’è ancora nessuno.

Il tappeto che ricopre il pavimento è morbido e i piedi sprofondano leggermente mentre lo calpestiamo. Sono disegnati degli archi, uno accanto all’altro, tutti rivolti verso La Mecca. Ahmed, presidente dell’Associazione della Comunità Islamica della provincia di Cuneo, sorride mentre ci dice che da qui La Mecca e la Bisalta sono nella stessa direzione.

Ad accompagnarci nella visita insieme a lui ci sono Ayoub e suo figlio.

«La moschea di Cuneo non è solo un luogo di culto ma vuole essere anche un centro di incontro e punto di riferimento per tutta la cittadinanza» ci spiega Ayoub. «Siamo anche un’associazione e in quanto tale organizziamo attività culturali, incontri con le scuole e dialoghi interreligiosi».

La moschea è stata aperta un anno fa, dopo lunghe trafile burocratiche. Prima la comunità mussulmana cuneese, che conta 6 mila persone, era unita tramite l’Associazione della Comunità Islamica della provincia. A causa della mancanza di un concordato tra lo stato italiano e la religione islamica, infatti, l’unico modo possibile per aprire una moschea in Italia è tramite l’associazionismo.

Mentre racconta Ahmed cammina per la sala, ci fa vedere i libri in lingua araba appoggiati su un banchetto in un angolo e ci spiega gli orari delle preghiere, riportati su un cartello.

Si avvicina al mihrab, una nicchia nel muro che indica la direzione della Mecca e in cui si inginocchia l’imam. Accende le luci e gli intarsi bianchi che la circondano si colorano di giallo, azzurro, rosso e verde.

In un angolo, accanto al mihrab, sono appoggiati, una sopra l’altra, alcune copie del Corano.

A distanza di pochi chilometri, in un altro luogo sacro, su una panca di legno sono impilate, nello stesso modo, le copie della Bibbia.

Da via Bersezio ci siamo spostate in contrada Mondovì, nella sinagoga dalla facciata ottocentesca.

Ad aprirci la pesante porta in legno è Sara, si muove a suo agio tra stanze e scale. Ci mostra l’antica scuola ebraica, al primo piano dell’edificio, che conserva i banchi e l’abaco originali.

Al secondo piano si trova il tempio. Il pavimento in legno scricchiola mentre lo calpestiamo, segno del tempo trascorso e simbolo di una storia antica. Alzando lo sguardo si vede il matroneo, a cui si accede tramite un’altra rampa di scale.

Sara ci spiega che la sinagoga è stata costruita nel seicento, posizionata in alto in modo da non dare nell’occhio dall’esterno quando, prima dello statuto Albertino, non era garantita la libertà di culto.

Anche il pulpito, nell’angolo in alto a sinistra, è stato costruito nel tentativo di uniformarsi e confondersi con le chiese.

Sulla parete al fondo della stanza sono riportati in ebraico alcuni nomi. Sara li sfiora con un dito e ne legge alcuni.

«Una volta – ci racconta – la comunità ebraica cuneese era molto numerosa. Oggi siamo una quindicina. Per le funzioni religiose devono esserci sempre dieci uomini adulti e quindi ormai qui celebriamo solo le feste più importanti, come la Chanukkah e il Kippur, quando vengono degli ebrei da Torino e dai paesi vicini».

Anche la comunità ebraica, insieme ad altre associazioni sul territorio, organizza attività con le scuole, in occasione del giorno della memoria ma non solo.

Sara, Ahmed e Ayoub ci hanno portato tra le stanze e le tradizioni di una città multiculturale, che vive e cresce anche grazie alla contaminazione tra religioni.

Fotografie di Alessia Actis e testi di Eleonora Numico

14 Gennaio 2019 | Hidden corners

Mauro abita a Casa Betania da un anno e mezzo, Luca da un mese.

«La vita è imprevedibile, a volte succedono cose che non dipendono da te» ci dice Mauro guardandoci con due occhi azzurrissimi. È seduto al tavolo della cucina e con le mani liscia la tovaglia. Noi siamo sedute di fronte a lui, Luca è su una poltrona lì di fianco.

«Ci siamo ritrovati a vivere qui insieme. Di solito non è facile abitare con altre persone, bisogna rispettarsi e trovare un equilibrio tra le necessità di tutti» continua Mauro.

Loro l’equilibrio l’hanno trovato nell’ordine. Piegano gli stracci della cucina sulla destra del lavandino dopo averli usati, impilano i cioccolatini sul vassoio, danno ad ogni alimento un posto ben preciso nella dispensa, puliscono il bagno subito dopo esserci andati.

Le loro stanze profumano d’incenso. Due aromi diversi. Si sente che l’hanno acceso da poco, l’hanno appoggiato sulla scrivania con la stessa cura e precisione con cui hanno rimboccato le coperte dei loro letti e piegato i vestiti nell’armadio.

Con loro vive anche Alessandro, un ragazzo disabile, di cui Mauro si sente il fratello maggiore: «gli metto le lenzuola in lavatrice, gli ricordo di farsi doccia e tagliarsi la barba. Mi prendo volentieri cura di lui, non ha nessuno».

«Mi sembra di aver trovato una famiglia — dice Luca sorridendo — Stiamo bene insieme, abbiamo le nostre abitudini».

La sera, tornati dal lavoro, Mauro cucina e Luca lo aiuta, quando è tutto pronto chiamano Alessandro e mangiano insieme. Dopo Luca sparecchia la tavola e lava i piatti.

«Prima di venire qui sono stato a Casa Tabita, un’altra casa di accoglienza. Prima ancora stavo nei dormitori della Caritas».

Un anno fa Luca è stato licenziato. Ha fatto causa all’azienda per cui lavorava per l’assenza di una motivazione fondata per il licenziamento e l’ha vinta. Intanto però è rimasto senza lavoro. Ha iniziato a bere e la moglie, che non sopportava più questa situazione, ha chiesto il divorzio. A maggio del 2018 ha dovuto lasciare la casa dove viveva con la moglie e la figlia di undici anni. Ha vissuto per un paio di settimane da un amico, poi in un camper e alla fine è stato ammesso in uno dei dormitori della Caritas. Durante il giorno stava per strada e continuava a bere. La mattina si svegliava con le mani che tremavano a causa del troppo alcol assunto.

Dopo un mese nel dormitorio ha deciso che non poteva andare avanti così. Si è fatto ricoverare in una clinica e ha iniziato il suo percorso di disintossicazione. Andava da uno psicologo, mangiava bene, faceva attività fisica.

Quando l’hanno dimesso però non sapeva dove andare.

Attraverso la Caritas è stato inserito nelle case di accoglienza della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, prima in Casa Tabita e adesso in Casa Betania.

«Siamo immensamente riconoscenti a don Ocio» dice Mauro. Gli occhi azzurri diventano lucidi mentre racconta del parroco che ha dato vita alle case di accoglienza. «Quando mi sono trovato in strada mi sono rivolto alle istituzioni ma non mi hanno aiutato, dicevano di non poter fare nulla. Ho iniziato a fare volontariato nella parrocchia del Cuore Immacolato: davo una mano quando c’era bisogno, facevo il pane e altri lavoretti. Lì ho incontrato don Ocio. Per me è stato un miracolo».

Don Ocio insieme alla Caritas di Cuneo ha messo a disposizione cinque appartamenti per ospitare chi bussa alla porta della parrocchia in cerca di aiuto e di un tetto sotto cui poter ricominciare una nuova vita.

«Adesso ho voglia di rialzarmi — ci dice Luca prima di salutarci — ho voglia di trovare un nuovo lavoro e di innamorarmi ancora, di condividere la mia vita e la mia casa con una compagna. Appena potrò lascerò il posto a chi ne ha bisogno, come ne ho avuto io».

Uscite da casa Betania attraversiamo la strada e andiamo a suonare ad un altro campanello di Corso Nizza, quello di Casa Silvia. È l’ultima casa che è stata allestita.

I suoi muri, le sue stanze e i racconti dei sette ragazzi africani che sono ospitati lì sono impregnati di una storia pesante. Una storia che parla di morte e rinascita, di un dolore che incontra un altro dolore. È nata per ricordare Silvia Maffi, una ragazza cuneese morta il 27 febbraio 2018 a vent’anni, e per portare avanti il suo sogno di fare qualcosa per i ragazzi che sbarcavano sulle coste italiane.

Dare loro una casa è stato un mondo concreto per non disperdere la sua vita.

Fotografie di Alessia Actis e testi di Eleonora Numico

14 Novembre 2018 | Hidden corners

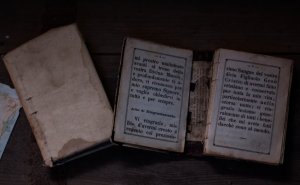

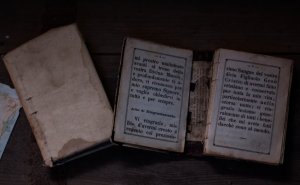

Da quando tutti gli abitanti se ne sono andati sono passati quasi sessant’anni. La carta dei libri dimenticati sui tavoli ha assorbito la luce e l’umidità di centinaia di stagioni, le fibre di cellulosa si sono allontanate e gonfiate fino a renderla fragile.

L’unica altra cosa rimasta all’interno delle case abbandonate sono le bottiglie di vino, stappate e vuote, ma ancora integre, ancora in piedi, fiere nella loro lotta contro il tempo e le intemperie.

Ladri improvvisati e saccheggiatori professionisti hanno portato via tutto il resto, letti, gioielli, soprammobili, specchi, chissà in che modo, attraverso i sentieri stretti di montagna, gli stessi che una volta gli abitanti percorrevano carichi di sacchi di grano e avena.

Perché a Narbona si arrivava, e si arriva ancora oggi, solo a piedi. La strada asfaltata finisce a Campomolino, un paese della Valle Grana poco sotto Castelmagno, e da lì iniziano i sentieri, gli attraversamenti del fiume, le salite.

Si cammina per un’oretta prima di vedere sul versante destro della montagna le case diroccate. Sono addossate le une alle altre, si sorreggono a vicenda, si stringono in una silenziosa resistenza alle valanghe che spesso colpiscono la valle.

È un paese di pietra e di legno che si sviluppa in verticale aggrappandosi alla terra, alle radici, alle rocce. All’inizio del Novecento in quelle case abitavano ventisei famiglie e un centinaio di mucche, pecore e capre.

Coperti dalla polvere rimangono ancora i segni della vita di un tempo, rimane la flebile testimonianza di un modo diverso di vivere in cui il silenzio e il vento facevano da padroni, in cui le uniche occupazioni erano il lavoro della terra e la cura degli animali.

A Narbona il vuoto è sempre vicino alle abitazioni, il degrado e l’oblio sono dietro ogni rovina.

Per conservare la memoria del paese nel 2013 è stato creato il polo museale “una casa per Narbona”. Una vera e propria casa, nella frazione di Campomolino, che ospita tutto ciò che è stato recuperato dalla borgata, vestiti, candele, giocattoli, quaderni, mobili, pentole, e che ricostruisce alcuni ambienti della vita quotidiana della comunità.

Fotografie di Alessia Actis e testi di Eleonora Numico