14 Maggio 2022 | Stappapensieri

Ancora oggi, quando chiediamo a qualcuno di “correre come una ragazza” o “battersi come una ragazza”, che si tratti di un uomo, una donna, un bambino o una bambina, spesso la risposta che si ha è caratterizzata da movimenti aggraziati e risatine isteriche. Perché ci hanno insegnato che “è così che fa una ragazza”.

Fin da piccoli, infatti, siamo stati abituati ad una differenza abissale quanto concettuale, quella tra maschio e femmina: all’asilo, per esempio, le bambine avevano il grembiulino rosa, con ricamata una ballerina o una principessa, mentre i maschietti grembiulini blu con immagini di supereroi o automobili. Crescendo, poi, ci siamo accorti che, in realtà, anche le ragazze possono guidare un’automobile, e Catwoman e la Vedova Nera ci hanno insegnato che anche le supereroine possono salvare il mondo.

Eppure, con il tempo, fare le cose “come una ragazza” è diventato non solo un modo per caratterizzare il genere femminile, ma anche per sbeffeggiare il genere maschile; perché dire a un uomo di “battersi come una ragazza”, o peggio “come una femminuccia”, significa, nel senso comune, privarlo di quella che pare essere l’unica caratteristica che lo rende davvero forte e rispettabile: l’essere uomo, “maschio”, appunto.

Questa caratterizzazione negativa del femminile, che va avanti da tempi remoti e di cui già Aristotele scriveva, si insinua nel tessuto della nostra società, e ci porta inconsciamente a categorizzare gli atteggiamenti femminili in maniera superficiale e sessista. Perché, se ci si ferma ad osservare la realtà, una ragazza corre esattamente come un ragazzo: mette in movimento un piede dopo l’altro, attiva gli stessi muscoli; lo fa per sport, per divertirsi, per scappare da situazioni di pericolo. E lo stesso vale per qualunque altra situazione quotidiana. Non esiste un modo di fare da ragazza o da ragazzo, esiste semplicemente un modo di fare da esseri umani.

Eppure, l’istinto ci porta a pensare ad azioni diverse, con modi e finalità diverse e con diversi livelli di credibilità. Questo istinto non inficia, però, la sola lingua parlata, ma porta a considerare le attività femminili come attività di serie B, e, per osmosi, le ragazze come capaci di svolgere sole attività di serie B. Relegate alla sfera della cura, della gestione della casa, alla sfera dell’emotività e tagliate fuori da quella della forza (fisica, ma anche morale), le donne sono viste come “esseri speciali e aggraziati”, come se la loro umanità non appartenesse alla stessa categoria umana maschile.

È tempo di uscire da questo schema duale non comunicante, e di aprire gli occhi alla realtà: uscendo di casa, guardando la televisione, leggendo i giornali, non vediamo donne che fanno cose da donne e uomini che fanno cose da uomini, ma uomini e donne che fanno cose da persone umane. Il distinguo sta tutto qui: continuare ad utilizzare la locuzione “come una ragazza” in maniera spregiativa porta ad una più o meno conscia svalutazione del femminile. Essere consci di questo risvolto potrebbe portarci a comparare in maniera molto più realistica gli atteggiamenti femminili e maschili, riconoscendo che fare le cose “come una ragazza”, in effetti, permette di raggiungere i propri obiettivi, superare i propri limiti e andare oltre le differenze, e che, quindi, funziona.

Perché non c’è niente di male o svilente nell’essere una ragazza, quindi non dovrebbe esserci alcunché di svilente nemmeno nell’agire “come una ragazza”.

14 Aprile 2022 | Stappapensieri

«La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che un’Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. La Francia, facendosi da oltre vent’anni antesignana di un’Europa unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale di servire la pace. L’Europa non è stata fatta: abbiamo avuto la guerra»

(Dichiarazione Schuman, 9 maggio 1950)

L’Europa ha vissuto gli ultimi settant’anni in una bolla dorata di pace e sviluppo economico: dopo la Seconda Guerra Mondiale, la nascita delle Comunità Europee e poi dell’Unione Europea ha gettato le fondamenta per una comunità di sicurezza i cui attori non considerano più la guerra come uno strumento per risolvere le controversie, ma preferiscono usare la diplomazia e gli accordi per prorogare una convivenza pacifica duratura. Il problema, però, è che questa comunità di sicurezza non è estesa a tutto il mondo, ma le guerre continuano ad esistere e ad uccidere. Sempre più raramente parliamo di tradizionali conflitti tra stati: le nuove guerre, infatti, coinvolgono più attori e, in misura sempre crescente, i civili.

Come ogni fenomeno improvviso, è difficile rendersi conto della condizione di privilegio in cui si vive finché questo privilegio non viene minacciato: nel momento in cui un conflitto viene a bussare alle porte dell’Europa occidentale, stracciando quel velo fasullo di eguaglianza che copre la trasmutazione di diritti in privilegi, esso ci ricorda di essere cittadini del mondo prima ancora che cittadini d’Europa, un mondo imperfetto e turbolento, che non potremo tenere fuori dalla porta per sempre.

Il conflitto è una condizione naturale dell’umano: Hobbes parla di uno stato di natura dell’uomo caratterizzato dalla guerra di tutti contro tutti e dalla legge della giungla, per cui solo il più forte, alla fine, vince. Gli uomini, per porre fine a questa condizione sgradevole e pericolosa, hanno dato vita alle società organizzate e agli Stati, ma la componente conflittuale insita nella natura umana ha continuato ad esistere, trasferendosi dall’individuo alla società, e la guerra degli uomini è diventata una guerra tra popoli e stati.

Come uscire dal loop del conflitto? L’Europa ci ha provato, ma sfidando la base delle relazioni internazionali tradizionali: la centralità dello Stato. Solo mettendo in secondo piano, in primo luogo, l’individuo e in secondo luogo lo stato, cooperando per un bene comune superiore (la pace) si può davvero costruire una comunità di sicurezza capace di eliminare il conflitto. Ma non possiamo di certo dire di aver raggiunto questo livello di stabilità né fuori dall’Europa né, visti i recenti sviluppi, al suo interno. Finché saranno la strategia e la brama egemonica a controllare le relazioni tra gli Stati così come tra le persone, i conflitti non cesseranno di esistere e l’umanità non cesserà di essere in pericolo.

Riconoscere il fatto che il conflitto non sia sparito con la Seconda Guerra Mondiale, ma esista tuttora in molte parti del mondo e non troppo lontane, è un punto di partenza fondamentale per affrontare davvero in profondità il tema della guerra: dal 30 luglio 2020 al 30 luglio 2021 il nostro Pianeta ha vissuto quasi 100.000 situazioni di conflitto. Lavorare sui motivi dello scontro prima che sui suoi effetti, e dunque sulla natura umana in quanto tale e sulla natura degli Stati nazione, potenziare il progetto dell’Unione Europea e proiettarlo sull’intero sistema internazionale, potrebbe essere l’origine di un nuovo Leviatano, radicato nella pace e nella cooperazione, un “Leviatano di sicurezza”.

8 Marzo 2022 | Vorrei, quindi scrivo

Tentativi di cambiamento

La scarsa propensione al cambiamento che caratterizza le istituzioni, si riflette nella lentezza con cui processi come la femminilizzazione del mercato del lavoro e la defamilizzazione del sistema di welfare si stanno instaurando nelle politiche italiane: «come emerso dalle testimonianze raccolte tramite i programmi territoriali […] molte donne in Italia una volta rimaste incinte hanno subito discriminazioni sul lavoro, oppure fanno fatica insieme ai loro compagni a usufruire dei diritti e delle tutele previste una volta che si ha un figlio» (Save the children, 2020).

Tutto ciò, però, non significa che questi cambiamenti non stiano avvenendo. Il Decreto Rilancio in risposta all’emergenza Coronavirus, per esempio, ha previsto due forme di sostegno per i genitori lavoratori con figli piccoli (ad integrazione di quanto già previsto dal Decreto Cura Italia): il congedo parentale straordinario (utilizzato, però, per lo più da donne) e il bonus baby-sitter (che, oltre a dare la possibilità alle madri di famiglia di lavorare, crea, effettivamente, posti di lavoro per lo più per la popolazione femminile – generalmente considerata più “portata” per questo genere di occupazione – relegandola, però, ancora una volta, all’ambito della cura). C’è da chiedersi, comunque, se fosse necessaria una situazione di crisi pandemica per affrontare la questione parentale e fornire strumenti alle famiglie al fine di affrancare le donne – seppur con dei limiti – dal dovere di cura familiare.

Tutto ciò, però, non significa che questi cambiamenti non stiano avvenendo. Il Decreto Rilancio in risposta all’emergenza Coronavirus, per esempio, ha previsto due forme di sostegno per i genitori lavoratori con figli piccoli (ad integrazione di quanto già previsto dal Decreto Cura Italia): il congedo parentale straordinario (utilizzato, però, per lo più da donne) e il bonus baby-sitter (che, oltre a dare la possibilità alle madri di famiglia di lavorare, crea, effettivamente, posti di lavoro per lo più per la popolazione femminile – generalmente considerata più “portata” per questo genere di occupazione – relegandola, però, ancora una volta, all’ambito della cura). C’è da chiedersi, comunque, se fosse necessaria una situazione di crisi pandemica per affrontare la questione parentale e fornire strumenti alle famiglie al fine di affrancare le donne – seppur con dei limiti – dal dovere di cura familiare.

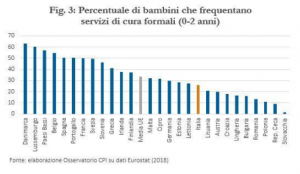

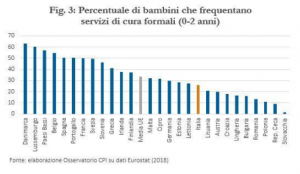

I servizi per la prima infanzia restano il pilastro delle politiche per l’occupazione femminile: il concetto di work-life balance prende vita dall’esigenza di sollevare le donne dal lavoro di cura di cui si fanno carico in modo nettamente sproporzionato rispetto agli uomini. Solo alla fine del 2020, a causa della pandemia, si sono persi 101 mila posti di lavoro, di cui 99 mila erano occupati da donne. «A fronte dello standard europeo fissato a Barcellona, che prevedeva il raggiungimento entro il 2010 del 33% dei bambini di età inferiore a 3 anni iscritti a un servizio di cura dell’infanzia formale, solo alcuni Stati membri lo hanno raggiunto: nel 2018 in Danimarca la maggior parte dei bambini al di sotto dei 3 anni era iscritto a un servizio di cura per l’infanzia a tempo pieno (63%)», seguita dal Portogallo (50%) e dalla Slovenia (46%). In Italia siamo sotto il 30%.

I servizi per la prima infanzia restano il pilastro delle politiche per l’occupazione femminile: il concetto di work-life balance prende vita dall’esigenza di sollevare le donne dal lavoro di cura di cui si fanno carico in modo nettamente sproporzionato rispetto agli uomini. Solo alla fine del 2020, a causa della pandemia, si sono persi 101 mila posti di lavoro, di cui 99 mila erano occupati da donne. «A fronte dello standard europeo fissato a Barcellona, che prevedeva il raggiungimento entro il 2010 del 33% dei bambini di età inferiore a 3 anni iscritti a un servizio di cura dell’infanzia formale, solo alcuni Stati membri lo hanno raggiunto: nel 2018 in Danimarca la maggior parte dei bambini al di sotto dei 3 anni era iscritto a un servizio di cura per l’infanzia a tempo pieno (63%)», seguita dal Portogallo (50%) e dalla Slovenia (46%). In Italia siamo sotto il 30%.

Nonostante l’incremento dei posti nei nidi e dei servizi integrativi per la prima infanzia (evidenziato da un’indagine Istat del 2021 sui dati dell’anno educativo 2019/2020), l’Italia è ancora lontana dagli obiettivi europei, soprattutto a causa del gap tra il Nord e il Sud del Paese: a livello nazionale c’è stato un incremento dei posti nelle strutture dell’1,5%, solo al Sud addirittura del 4,9% rispetto all’anno 2018/2019, con un aumento del +0,6% della spesa dei comuni per i servizi educativi. Nonostante ciò, però, sono il 26,9% i posti nei servizi educativi per 100 bambini residenti sotto i 3 anni, ancora al di sotto del target dell’Unione. L’indagine campionaria europea del 2019 sui redditi e le condizioni di vita delle famiglie, evidenzia, inoltre, come «la situazione lavorativa della madre abbia un peso determinante per l’accesso ai nidi: le famiglie in cui la madre lavora usufruiscono per il 32,4% del nido, contro il 15,1% delle famiglie in cui solo il padre è occupato: i nuclei in cui lavora un solo genitore, infatti, possono avere difficoltà ad accedere ai nidi privati, per l’onerosità delle rette, e ai nidi pubblici per i criteri di accesso applicati dai comuni».

però, sono il 26,9% i posti nei servizi educativi per 100 bambini residenti sotto i 3 anni, ancora al di sotto del target dell’Unione. L’indagine campionaria europea del 2019 sui redditi e le condizioni di vita delle famiglie, evidenzia, inoltre, come «la situazione lavorativa della madre abbia un peso determinante per l’accesso ai nidi: le famiglie in cui la madre lavora usufruiscono per il 32,4% del nido, contro il 15,1% delle famiglie in cui solo il padre è occupato: i nuclei in cui lavora un solo genitore, infatti, possono avere difficoltà ad accedere ai nidi privati, per l’onerosità delle rette, e ai nidi pubblici per i criteri di accesso applicati dai comuni».

Nonostante le difficoltà, quindi, esistono iniziative statali finalizzate alla defamilizzazione del sistema: l’aumento dei posti in strutture per la prima infanzia è sicuramente un elemento fondamentale per permettere una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma, insieme alle riforme dei congedi parentali, non è sufficiente a sradicare il pregiudizio che porta a delegare alla donna la gestione della cura, a causa della componente fortemente familiare e assistenziale del welfare italiano e mediterraneo.

Riflessioni

Il patriarcato è un’istituzione, e come tale è resistente al cambiamento: questo è evidente nella difficoltà del welfare mediterraneo ad assecondare le trasformazioni della femminilizzazione del mercato del lavoro e della defamilizzazione del sistema.

Alla luce di dati oggettivi circa il radicamento di pregiudizi patriarcali e l’inadeguatezza italiana nel produrre politiche che favoriscano l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro, per produrre un cambiamento è quindi necessario agire non solo dall’esterno, con decreti e disegni di legge o politiche per il lavoro (attive o passive che siano), ma lavorare dall’interno per abbattere un’istituzione scientificamente e culturalmente obsoleta. Il patriarcato non produce semplicemente discriminazione e pregiudizi di sorta, ma una vera e propria inefficienza sistemica nell’assecondare le richieste legittime delle donne, trattate come se fossero una minoranza nel Paese.

Questa mancanza va sopperita a partire da un’educazione alla parità, che si parli di diritti o di opportunità, e non da un goffo tentativo di nascondere un’istituzione patriarcale con iniziative superficiali e insufficienti, come le quote rosa, che, per quanto possano creare posti di lavoro per le donne in ambienti prevalentemente maschili, non potranno mai sostituire una sana meritocrazia, a cui anche le donne hanno diritto e con cui sarebbero perfettamente in grado di confrontarsi, al di là di qualunque caratterizzazione negativa di sorta.

5 Marzo 2022 | Vorrei, quindi scrivo

Il patriarcato, nel tempo, ha assunto il ruolo di una vera e propria istituzione nascosta, in grado di influenzare le politiche degli Stati e la situazione lavorativa delle donne in maniera significativa: durante i secoli ha dimostrato sempre di resistere a qualsiasi cambiamento, soprattutto per preservare gli interessi dei politici e dei decisori, spesso uomini.

Le istituzioni sono state definite da alcuni studiosi come «regole del gioco nella società»: garantiscono stabilità alla società sulla base sia di valori (prodotti storici umani) sia di «miti razionalizzati», adottati cerimonialmente dalle organizzazioni: credenze, cioè, che vengono giustificate come se fossero razionalmente fondate.

Defamilizzazione e femminilizzazione del mercato: alcuni dati

Il patriarcato, a seconda dei punti di vista, può essere considerato un costrutto radicato nella società contemporanea o un retaggio culturale in via d’estinzione, messo in crisi dai movimenti femministi e da politiche per il lavoro inclusive, affacciatesi nel panorama occupazionale in particolare con il boom economico. Qui vogliamo dimostrare che, più che un semplice retaggio culturale, il patriarcato è una vera e propria istituzione: con le sue resistenze al cambiamento, è stato capace non solo di coltivare pregiudizi di genere, ma anche di ritardare la femminilizzazione del mercato del lavoro e la defamilizzazione del sistema di welfare mediterraneo, ostacolando, di riflesso, l’emancipazione femminile dai doveri familiari. La defamilizzazione e la femminilizzazione del mercato del lavoro vanno di pari passo: la defamilizzazione del sistema di welfare consiste nella presa in carico da parte dello Stato di doveri prima relegati alle famiglie (per lo più alle figure della madre e dei nonni) di cura e gestione dei figli. Con l’aumento dell’età pensionabile e, allo stesso tempo, dell’età in cui una donna si sente pronta a mettere al mondo un figlio (con il conseguente invecchiamento dei nonni e l’impossibilità, da parte loro, di badare ai nipoti), la necessità di questa transizione da famiglia a Stato (con la creazione di posti negli asili nido e incentivi per l’assunzione di una babysitter) si fa sempre più urgente.

I dati mostrano una sensibile difficoltà da parte dello Stato italiano a stare al passo con i target europei relativi ai servizi di cura infantile; queste difficoltà sono ammortizzate dalle famiglie, su cui grava la maggior parte dei compiti di assistenza e cura, relegati, nella stragrande maggioranza dei casi, alla componente femminile del nucleo.

I dati mostrano una sensibile difficoltà da parte dello Stato italiano a stare al passo con i target europei relativi ai servizi di cura infantile; queste difficoltà sono ammortizzate dalle famiglie, su cui grava la maggior parte dei compiti di assistenza e cura, relegati, nella stragrande maggioranza dei casi, alla componente femminile del nucleo.

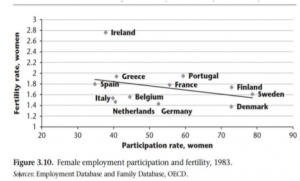

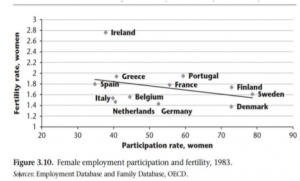

Iniziative per affrancare le donne dal dovere di cura a cui la storia le ha condannate esistono, ma, fino ad oggi, sono emerse per lo più in situazioni di crisi, senza dare vita ad una vera e propria parità di genere o stringere significativamente il divario occupazionale che vede un’alta percentuale di donne disoccupate o con contratti part time. All’aumentare dell’occupazione femminile, in Italia, diminuisce il tasso di fertilità, perché una donna che lavora non è libera di scegliere tra famiglia e carriera, ma, molto spesso, questa decisione è obbligata dalla mancanza di assistenza e accessibilità alle strutture di servizi di cura infantile formali. Questo gap porta con sé un andamento opposto rispetto a quello che caratterizza i paesi scandinavi, il cui sistema di welfare è, invece, di tipo redistributivo.

Già negli anni ’80, mentre i paesi scandinavi vedevano un alto livello di femminilizzazione del mercato e defamilizzazione del sistema di welfare (welfare di tipo redistributivo, un modello universalistico di assistenza basato sui diritti di cittadinanza e non sul tipo di impiego), nei paesi mediterranei questo non accadeva: in Svezia, nonostante le donne lavorassero molto più che in Italia, il tasso di fertilità era leggermente superiore, e la nascita di bambini, unita alla defamilizzazione del sistema, ha richiesto interventi statali multilivello, volti a permettere una continuità di carriera alle donne al di là dei servizi di cura familiare.

Già negli anni ’80, mentre i paesi scandinavi vedevano un alto livello di femminilizzazione del mercato e defamilizzazione del sistema di welfare (welfare di tipo redistributivo, un modello universalistico di assistenza basato sui diritti di cittadinanza e non sul tipo di impiego), nei paesi mediterranei questo non accadeva: in Svezia, nonostante le donne lavorassero molto più che in Italia, il tasso di fertilità era leggermente superiore, e la nascita di bambini, unita alla defamilizzazione del sistema, ha richiesto interventi statali multilivello, volti a permettere una continuità di carriera alle donne al di là dei servizi di cura familiare.

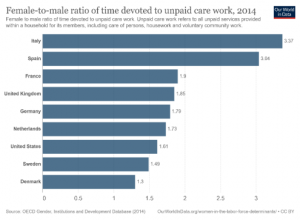

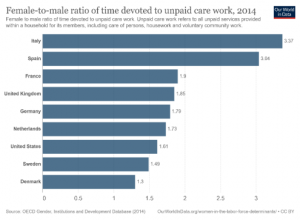

Rispetto alla distribuzione del lavoro di cura tra uomini e donne nei diversi paesi – in base ai dati OCSE relativi al 2014 – in Italia e Spagna le donne dedicherebbero tre volte più tempo degli uomini alla famiglia, ai lavori domestici e al volontariato, mentre in Svezia questo valore si dimezza.

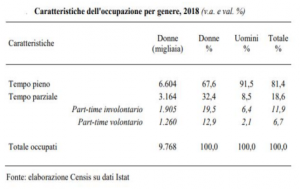

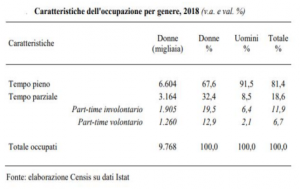

Nel caso italiano, un aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro porta con sé necessariamente un abbassamento del tasso di fertilità: in uno Stato influenzato dal cattolicesimo «nel forgiare queste politiche, in contesti sociali peraltro imbevuti di “familismo”» e che lascia alle famiglie il ruolo di ammortizzatori sociali, alle donne rimane poca libertà di scelta circa il proprio futuro, e lavorare e formare una famiglia rappresentano, ancora oggi, due percorsi spesso incompatibili. Per questo motivo, in Italia, una donna occupata su tre ha un impiego part time, mentre nel caso degli uomini questa percentuale si riduce all’8,5% (Censis, 2019). Il lavoro a tempo parziale implica un trattamento retributivo ridotto, minori possibilità di carriera ed è destinato a tradursi, nel tempo, in una pensione più bassa, lungi, dunque, dal rappresentare una forma di emancipazione e una libera scelta, quanto, invece, una mancanza di alternative.

abbassamento del tasso di fertilità: in uno Stato influenzato dal cattolicesimo «nel forgiare queste politiche, in contesti sociali peraltro imbevuti di “familismo”» e che lascia alle famiglie il ruolo di ammortizzatori sociali, alle donne rimane poca libertà di scelta circa il proprio futuro, e lavorare e formare una famiglia rappresentano, ancora oggi, due percorsi spesso incompatibili. Per questo motivo, in Italia, una donna occupata su tre ha un impiego part time, mentre nel caso degli uomini questa percentuale si riduce all’8,5% (Censis, 2019). Il lavoro a tempo parziale implica un trattamento retributivo ridotto, minori possibilità di carriera ed è destinato a tradursi, nel tempo, in una pensione più bassa, lungi, dunque, dal rappresentare una forma di emancipazione e una libera scelta, quanto, invece, una mancanza di alternative.

La caratterizzazione negativa del femminile

Nell’ambito di una così profonda radicazione culturale, l’istituzione del patriarcato va modificata e abbattuta dall’interno: non bastano decreti e disegni di legge per migliorare le possibilità lavorative delle donne, ma è necessario un cambiamento di mentalità alla radice, fondato sull’abbattimento dei pilastri fondamentali su cui l’istituzione stessa si regge: la fiducia nella razionalità maschile e la caratterizzazione negativa del “femminile”.

Il patriarcato, nel tempo, ha assunto il ruolo di una vera e propria istituzione nascosta, in grado di influenzare le politiche degli Stati e la situazione lavorativa delle donne in maniera significativa: durante i secoli ha dimostrato sempre di resistere a qualsiasi cambiamento, soprattutto per preservare gli interessi dei politici e dei decisori, spesso uomini.

Ma che cos’è un’istituzione? Secondo alcuni studiosi, si tratta delle «regole del gioco nella società»: garantiscono stabilità alla società sulla base sia di valori (prodotti storici umani) sia di «miti razionalizzati», adottati cerimonialmente dalle organizzazioni: credenze, cioè, che vengono giustificate come se fossero razionalmente fondate. Un esempio di istituzione è il denaro: nessuno può modificare a posteriori il significato e il valore del denaro senza generare una sommossa popolare, in quanto esso, come istituzione, è stato convenzionalmente fissato nell’immaginario collettivo come valuta di scambio universalmente accettata; così anche il patriarcato, come istituzione “nascosta”, ha influenzato tanto profondamente la vita e la cultura dei popoli da poter essere difficilmente sradicato senza danni o opposizioni.

La caratterizzazione negativa del femminile ha una lunga storia alle spalle, che inizia con la filosofia greca, probabilmente con Aristotele, che nella Politica scriveva: «il maschio è per natura superiore, la femmina inferiore, l’uno comanda, l’altra è comandata». Da un certo punto di vista, quindi, la filosofia può essere considerata complice, se non colpevole, di tale caratterizzazione, avendo propagato la convinzione che la razionalità (intesa come capacità di produrre inferenze logiche valide) fosse una prerogativa maschile, escludendo in tal modo le donne dalle pratiche scientifiche e dalla sfera conoscitiva, relegandole alla dimensione emotiva e, dunque, all’ambito privato della casa e della famiglia.

Limitando la donna alla dimensione della cura sulla base di una presunta propensione naturale all’assistenza altrui, l’istituzione del patriarcato ha influenzato in maniera profonda la concezione della donna e il suo inserimento nell’ambiente lavorativo, attraverso politiche che sembrano quasi dare per dovuto il sacrificio della carriera femminile in virtù della gestione attiva dei bisogni familiari.

Un’indagine Istat del 2019 (con dati in riferimento al 2018) ha riportato che gli stereotipi sui ruoli di genere più comuni sono incarnati dal 58,8% della popolazione italiana (di 18-74 anni), e sono più diffusi al crescere dell’età (65,7% dei 60-74enni e 45,3% dei giovani) e al diminuire del livello di istruzione. I risultati di questa indagine sono significativi, perché mostrano che questi pregiudizi sono fondati su qualcosa che non può essere semplicemente un retaggio culturale: il patriarcato ha radici profonde, e come un’istituzione influenza la vita privata delle persone, ma anche la politica di un paese come l’Italia, che fonda il suo welfare prevalentemente sull’assistenza familiare.

3 Febbraio 2022 | Stappapensieri

Stare al passo è diventato difficile, quasi impossibile. Ma stare al passo di che cosa?

L’offerta di prodotti culturali considerati imperdibili continua a crescere, e, allo stesso tempo, non sembra mai abbastanza. Il continuo aggiornamento di blog, piattaforme streaming e canali Youtube genera, soprattutto nella popolazione giovane, un fenomeno nuovo quanto diffuso. Se prima la FOMO (acronimo dell’inglese Fear Of Missing Out, paura di essere tagliati fuori) caratterizzava per lo più l’ansia di perdersi eventi fisici e prime esperienze, adesso, in un mondo in cui le informazioni viaggiano alla velocità della luce e la proposta culturale si arricchisce continuamente, sovrapponendosi ai grandi classici del passato, il tempo libero si trasforma anch’esso in una corsa per non restare indietro.

Sul piano scientifico la FOMO risulta essere composta da due elementi: l’ansia relativa alla possibilità che gli altri possano avere esperienze piacevoli e gratificanti a noi precluse, e il desiderio persistente di essere “sul pezzo”. È proprio attraverso i social, infatti, che le informazioni, le novità e gli “eventi imperdibili” si diffondono, generando negli utenti un’ansia da prestazione tale da raggiungere livelli di stress che mai avevano oltrepassato i confini del tempio inviolabile dell’otium, dello svago. Ma la corsa alla conoscenza, all’aggiornamento e all’ultima novità è una corsa che una volta iniziata non si ferma, e che soprattutto si diffonde a tutti gli strati della società e a tutti i livelli di complessità.

Un esempio concreto: un tempo la mia ansia più grande era legata al fatto che nel corso della vita non sarei mai riuscita a leggere abbastanza libri. Ogni volta che ne iniziavo uno, puntualmente ne usciva uno nuovo, e la mia corsa nel tentativo di completare la lettura di una serie di classici, dell’intera letteratura di un autore o, banalmente, del maggior numero di manuali utili alla mia formazione e al mio ambito di interesse, assumeva sempre più l’aspetto di una maratona infinita.

Con l’età la mia FOMO è cresciuta proporzionalmente ai miei interessi, e allo stesso tempo l’avvento di piattaforme di streaming, pagine social di informazione, podcast e divulgatori, ha creato davvero un oceano di possibilità, in cui, però, spesso, sento di non saper nuotare.

Non mi stupisce, quindi, che i giovani di oggi siano sempre più stressati: se un tempo l’unico modo di rimanere informati era comprare il giornale o guardare quei tre telegiornali trasmessi al giorno, oggi le newsletter offrono informazione quotidiana continua, così come i podcast e le pagine web. Se fino a qualche anno fa le serie tv uscivano con una puntata alla settimana, oggi vengono caricate online tutte insieme, creando una corsa infinita a chi le finisce per primo, terrorizzato dagli spoiler o dal rimanere escluso dalle congetture sull’ultima puntata di Squid Game.

È una corsa all’oro, in cui si rischia di rimanere indietro anche correndo veloci come Bolt, e l’unico modo per poter rimanere umani in una rincorsa all’ultima news, all’ultimo evento e all’ultimo album di Kanye West è abbassare le aspettative: la scelta aumenterà sempre, le serie tv e i film si moltiplicheranno, i podcast “da non perdere” diventeranno sempre più numerosi e scegliere un libro tra i mille best seller sarà sempre più difficile. Ma è anche vero che mentre le attività di intrattenimento e di informazione aumenteranno, e la nostra paura di rimanere tagliati fuori diventerà ordinaria amministrazione, noi continueremo ad essere umani e in quanto tali continueremo ad essere razionali, sì, ma anche passionali, e dunque tutti diversi.

L’aumento di domanda e offerta di intrattenimento, quindi, non deve spaventarci, ma al massimo stupirci: il fatto che oggi chiunque, indipendentemente da età, livello di formazione, interessi e priorità possa trovare qualcosa che faccia per lui su una qualsiasi piattaforma online, o semplicemente aprendo una pagina di Google, deve e può generare molto più che semplice disorientamento: viviamo nel secolo delle infinite possibilità, e solo se sapremo coglierle senza farci sopraffare potremo davvero continuare a crescere.

Dunque, accettare di non essere superuomini, ma semplicemente uomini e donne, è fondamentale per vivere serenamente il secolo della FOMO, accettandone i limiti ma soprattutto l’illimitatezza, perché forse è proprio per questo tendere verso l’infinito senza mai raggiungerlo che siamo stati creati (o almeno, così direbbe Fichte).

Tutto ciò, però, non significa che questi cambiamenti non stiano avvenendo. Il Decreto Rilancio in risposta all’emergenza Coronavirus, per esempio, ha previsto due forme di sostegno per i genitori lavoratori con figli piccoli (ad integrazione di quanto già previsto dal Decreto Cura Italia): il congedo parentale straordinario (utilizzato, però, per lo più da donne) e il bonus baby-sitter (che, oltre a dare la possibilità alle madri di famiglia di lavorare, crea, effettivamente, posti di lavoro per lo più per la popolazione femminile – generalmente considerata più “portata” per questo genere di occupazione – relegandola, però, ancora una volta, all’ambito della cura). C’è da chiedersi, comunque, se fosse necessaria una situazione di crisi pandemica per affrontare la questione parentale e fornire strumenti alle famiglie al fine di affrancare le donne – seppur con dei limiti – dal dovere di cura familiare.

Tutto ciò, però, non significa che questi cambiamenti non stiano avvenendo. Il Decreto Rilancio in risposta all’emergenza Coronavirus, per esempio, ha previsto due forme di sostegno per i genitori lavoratori con figli piccoli (ad integrazione di quanto già previsto dal Decreto Cura Italia): il congedo parentale straordinario (utilizzato, però, per lo più da donne) e il bonus baby-sitter (che, oltre a dare la possibilità alle madri di famiglia di lavorare, crea, effettivamente, posti di lavoro per lo più per la popolazione femminile – generalmente considerata più “portata” per questo genere di occupazione – relegandola, però, ancora una volta, all’ambito della cura). C’è da chiedersi, comunque, se fosse necessaria una situazione di crisi pandemica per affrontare la questione parentale e fornire strumenti alle famiglie al fine di affrancare le donne – seppur con dei limiti – dal dovere di cura familiare. I servizi per la prima infanzia restano il pilastro delle politiche per l’occupazione femminile: il concetto di work-life balance prende vita dall’esigenza di sollevare le donne dal lavoro di cura di cui si fanno carico in modo nettamente sproporzionato rispetto agli uomini. Solo alla fine del 2020, a causa della pandemia, si sono persi 101 mila posti di lavoro, di cui 99 mila erano occupati da donne. «A fronte dello standard europeo fissato a Barcellona, che prevedeva il raggiungimento entro il 2010 del 33% dei bambini di età inferiore a 3 anni iscritti a un servizio di cura dell’infanzia formale, solo alcuni Stati membri lo hanno raggiunto: nel 2018 in Danimarca la maggior parte dei bambini al di sotto dei 3 anni era iscritto a un servizio di cura per l’infanzia a tempo pieno (63%)», seguita dal Portogallo (50%) e dalla Slovenia (46%). In Italia siamo sotto il 30%.

I servizi per la prima infanzia restano il pilastro delle politiche per l’occupazione femminile: il concetto di work-life balance prende vita dall’esigenza di sollevare le donne dal lavoro di cura di cui si fanno carico in modo nettamente sproporzionato rispetto agli uomini. Solo alla fine del 2020, a causa della pandemia, si sono persi 101 mila posti di lavoro, di cui 99 mila erano occupati da donne. «A fronte dello standard europeo fissato a Barcellona, che prevedeva il raggiungimento entro il 2010 del 33% dei bambini di età inferiore a 3 anni iscritti a un servizio di cura dell’infanzia formale, solo alcuni Stati membri lo hanno raggiunto: nel 2018 in Danimarca la maggior parte dei bambini al di sotto dei 3 anni era iscritto a un servizio di cura per l’infanzia a tempo pieno (63%)», seguita dal Portogallo (50%) e dalla Slovenia (46%). In Italia siamo sotto il 30%. però, sono il 26,9% i posti nei servizi educativi per 100 bambini residenti sotto i 3 anni, ancora al di sotto del target dell’Unione. L’indagine campionaria europea del 2019 sui redditi e le condizioni di vita delle famiglie, evidenzia, inoltre, come «la situazione lavorativa della madre abbia un peso determinante per l’accesso ai nidi: le famiglie in cui la madre lavora usufruiscono per il 32,4% del nido, contro il 15,1% delle famiglie in cui solo il padre è occupato: i nuclei in cui lavora un solo genitore, infatti, possono avere difficoltà ad accedere ai nidi privati, per l’onerosità delle rette, e ai nidi pubblici per i criteri di accesso applicati dai comuni».

però, sono il 26,9% i posti nei servizi educativi per 100 bambini residenti sotto i 3 anni, ancora al di sotto del target dell’Unione. L’indagine campionaria europea del 2019 sui redditi e le condizioni di vita delle famiglie, evidenzia, inoltre, come «la situazione lavorativa della madre abbia un peso determinante per l’accesso ai nidi: le famiglie in cui la madre lavora usufruiscono per il 32,4% del nido, contro il 15,1% delle famiglie in cui solo il padre è occupato: i nuclei in cui lavora un solo genitore, infatti, possono avere difficoltà ad accedere ai nidi privati, per l’onerosità delle rette, e ai nidi pubblici per i criteri di accesso applicati dai comuni». I dati mostrano una sensibile difficoltà da parte dello Stato italiano a stare al passo con i target europei relativi ai servizi di cura infantile; queste difficoltà sono ammortizzate dalle famiglie, su cui grava la maggior parte dei compiti di assistenza e cura, relegati, nella stragrande maggioranza dei casi, alla componente femminile del nucleo.

I dati mostrano una sensibile difficoltà da parte dello Stato italiano a stare al passo con i target europei relativi ai servizi di cura infantile; queste difficoltà sono ammortizzate dalle famiglie, su cui grava la maggior parte dei compiti di assistenza e cura, relegati, nella stragrande maggioranza dei casi, alla componente femminile del nucleo. Già negli anni ’80, mentre i paesi scandinavi vedevano un alto livello di femminilizzazione del mercato e defamilizzazione del sistema di welfare (welfare di tipo redistributivo, un modello universalistico di assistenza basato sui diritti di cittadinanza e non sul tipo di impiego), nei paesi mediterranei questo non accadeva: in Svezia, nonostante le donne lavorassero molto più che in Italia, il tasso di fertilità era leggermente superiore, e la nascita di bambini, unita alla defamilizzazione del sistema, ha richiesto interventi statali multilivello, volti a permettere una continuità di carriera alle donne al di là dei servizi di cura familiare.

Già negli anni ’80, mentre i paesi scandinavi vedevano un alto livello di femminilizzazione del mercato e defamilizzazione del sistema di welfare (welfare di tipo redistributivo, un modello universalistico di assistenza basato sui diritti di cittadinanza e non sul tipo di impiego), nei paesi mediterranei questo non accadeva: in Svezia, nonostante le donne lavorassero molto più che in Italia, il tasso di fertilità era leggermente superiore, e la nascita di bambini, unita alla defamilizzazione del sistema, ha richiesto interventi statali multilivello, volti a permettere una continuità di carriera alle donne al di là dei servizi di cura familiare. abbassamento del tasso di fertilità: in uno Stato influenzato dal cattolicesimo «nel forgiare queste politiche, in contesti sociali peraltro imbevuti di “familismo”» e che lascia alle famiglie il ruolo di ammortizzatori sociali, alle donne rimane poca libertà di scelta circa il proprio futuro, e lavorare e formare una famiglia rappresentano, ancora oggi, due percorsi spesso incompatibili. Per questo motivo, in Italia, una donna occupata su tre ha un impiego part time, mentre nel caso degli uomini questa percentuale si riduce all’8,5% (Censis, 2019). Il lavoro a tempo parziale implica un trattamento retributivo ridotto, minori possibilità di carriera ed è destinato a tradursi, nel tempo, in una pensione più bassa, lungi, dunque, dal rappresentare una forma di emancipazione e una libera scelta, quanto, invece, una mancanza di alternative.

abbassamento del tasso di fertilità: in uno Stato influenzato dal cattolicesimo «nel forgiare queste politiche, in contesti sociali peraltro imbevuti di “familismo”» e che lascia alle famiglie il ruolo di ammortizzatori sociali, alle donne rimane poca libertà di scelta circa il proprio futuro, e lavorare e formare una famiglia rappresentano, ancora oggi, due percorsi spesso incompatibili. Per questo motivo, in Italia, una donna occupata su tre ha un impiego part time, mentre nel caso degli uomini questa percentuale si riduce all’8,5% (Censis, 2019). Il lavoro a tempo parziale implica un trattamento retributivo ridotto, minori possibilità di carriera ed è destinato a tradursi, nel tempo, in una pensione più bassa, lungi, dunque, dal rappresentare una forma di emancipazione e una libera scelta, quanto, invece, una mancanza di alternative.